家庭菜園を楽しんでいる方にとって、プランターや鉢の土を何度も使い回せたら便利だと感じたことはありませんか?

この記事では「家庭菜園の土の再利用」をテーマに、古い土をそのまま使うリスクから、簡単に再利用するための具体的な手順までを詳しく解説します。

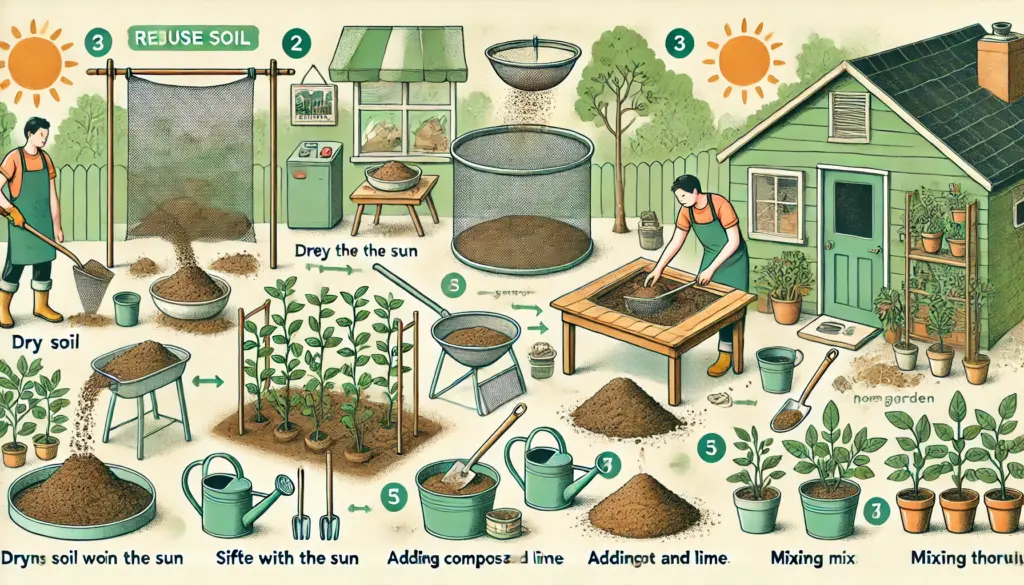

例えば、再生に必要な基本処理としては、土の乾燥やふるい作業のほか、石灰で酸度を調整する再生 石灰の活用や微生物を活性化させる米ぬかの投入が効果的です。

再利用を簡単の実現するためには、殺菌による衛生管理も欠かせません。

また、腐葉土を混ぜてふかふかにする土の再生方法やどんな野菜が相性がよいのかといった情報も紹介します。

土の再生を簡単に取り組みたい方に向けて、実践しやすく分かりやすい内容をお届けします。

野菜の土は使い回しできますか?という疑問を持つ方こそ、ぜひ最後までご覧ください。

この記事の内容

- 古い土をそのまま使うリスクと問題点

- 土を簡単に再利用するための具体的な手順

- 石灰や米ぬか、腐葉土などの再生資材の使い方

- 野菜ごとの土との相性や連作障害の回避方法

家庭菜園の土を再利用の基本知識

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

プランターの古い土はどうしていますか?

家庭菜園で使用した後のプランターの土、どうされていますか?

多くの方が一度使った土はそのままゴミとして処分していますが、実は少しの手間を加えることで、繰り返し使うことができます。

土には植物が吸収し終えた後の栄養不足や、微生物バランスの乱れ、根の残骸などの問題が残っています。

そのままにしておくと病害虫の温床となり、次に植えた植物に悪影響を与えてしまう恐れがあります。

また、土の粒子が細かくなって通気性や排水性が悪くなっていることも。

再利用を目指すなら、まず土をしっかりと乾燥させた後、根や雑草の種、石などを丁寧に取り除くことが大切です。

これが再生作業の最初のステップとなります。

野菜の土は使い回しできますか?

野菜の栽培に使った土も、条件を整えれば再利用が可能です。

ただし、植物が育つために必要な栄養分や良好な微生物環境が失われている可能性が高いため、使い回しには注意が必要です。

具体的には、まず土の物理性と化学性を改善する必要があります。

団粒構造を整えるために腐葉土やバーク堆肥を混ぜ、水はけと保水性をバランスよく調整しましょう。

そして、土壌の酸度をチェックし、必要に応じて苦土石灰などで中和することも有効です。

その上で、緩効性肥料などを使って栄養分を補給し、同じ「科」の野菜を繰り返し植えないようにローテーションを組むことも大切です。

これらの工夫によって、再利用した土でも健康な野菜を育てることができます。

古い土をそのまま使うリスクとは

古い土をそのまま再使用してしまうと、植物の育成に悪影響を及ぼすリスクが高まります。

例えば、前の植物の根の一部や枯葉、雑草の種が混ざっていることが多く、これが新しく植えた植物の生長を阻害する原因になります。

加えて、古い土には病原菌や害虫が潜んでいることもあり、再び栽培を始めた際に病害虫被害が発生するおそれもあります。

さらに、使い古された土は粒子が細かくなりすぎてしまい、通気性や排水性が著しく低下します。

こうした環境では、植物の根が十分に呼吸できず、根腐れを起こすことがあります。

また、水やりをしてもすぐに水がしみこまない、あるいは水がたまってしまうといった不具合が起こるため、植物の健全な成長を妨げることになります。

そのため、土を再使用する際には状態をしっかり確認し、必要な処理を施すことが欠かせません。

土の再生はなぜ必要なのか

使い終えた土を再生することには、複数の利点があります。

第一に、廃棄される土の量を減らすことができるため、環境負荷の軽減につながります。

また、新しい土を購入する手間やコストを抑えることができるのも大きなメリットです。

再生の目的は、劣化した土の物理性や化学性を回復させ、再び植物が元気に育つ環境を整えることにあります。

通気性が失われた土に有機物を加えることで空気の通り道ができ、根が呼吸しやすくなります。

保水性が下がった土には腐葉土やバーク堆肥を混ぜることで、水もちを改善することができます。

加えて、失われた養分は緩効性肥料や堆肥で補給することで、植物の栄養不足を防げます。

このように、再生された土は見た目以上に大きな価値を持ち、再び家庭菜園やガーデニングで活躍できるようになるのです。

再利用を簡単にするポイント

家庭で土を再利用する際のポイントは、ふるいと日光を上手に活用することにあります。

まず最初に、使用済みの土を適度に乾燥させる必要があります。

乾いた状態の土はほぐれやすく、作業がしやすくなります。

その後、ふるいにかけて古い根や小石、ゴミなどの不要物をしっかりと取り除きましょう。

これにより、再利用する際のトラブルを未然に防ぐことができます。

さらに、ふるいにかけた土は平らに広げて日光に当てることで熱処理を行います。

日光による加熱は、病原菌や害虫の卵などを減らすのに効果的です。

特に夏場の強い日差しは殺菌効果が高く、1週間程度の天日干しで安全性が高まります。

また、この工程を行う場所には風通しのよい環境を選ぶと、土の乾燥が早くなり効率的です。

この一連の流れを毎回しっかりと覚えておくことで、作業の手間が軽減され、常に安心して土を再利用することができるようになります。

家庭菜園の土を再利用の実践方法

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

ポイント

土の再生は石灰で中和から

土の酸度が偏っていると、植物の根の吸収力や養分の取り込みに悪影響を及ぼします。

そのため、家庭菜園で使い終わった土を再利用する際には、まずpHの状態を確認し、必要であれば石灰で中和処理を行うことが大切です。

一般的に植物は中性から弱酸性の環境を好むため、酸性に傾いてしまった土は修正が必要になります。

中和には、苦土石灰や有機石灰といった市販の石灰製品を使用します。

これらは扱いやすく、比較的手軽に入手可能です。

土の量に応じて適量を混ぜ、全体にまんべんなく行き渡るように混合しましょう。

その後、すぐに植え付けせず、少なくとも1週間は土を寝かせることで、石灰成分が土全体に浸透し、過剰なアルカリ性への傾きを防げます。

また、寝かせることで微生物の活動も安定し、植物にとってより良い土壌環境を作ることができます。

再生に効果的な米ぬかの活用

米ぬかは、土の再生において非常に有用な資材として知られています。

その最大の特徴は、土壌中の微生物を活性化させる働きがあることです。

土壌中の微生物は、植物の根から出る老廃物や有機物を分解し、栄養豊富な土に変える役割を担っています。

古い土に米ぬかを加えることで、微生物の働きが一気に活発化し、団粒構造という通気性と保水性に優れた土の構造が作られやすくなります。

具体的には、土10Lに対して米ぬかを100g程度混ぜるのが目安です。

ただし注意点として、米ぬかは分解の過程で発熱し、同時にガスも発生するため、混ぜた直後の土に植物を植えるのは避けた方が良いでしょう。

安全に使用するには、1〜2週間ほど寝かせてから植え付けるのが望ましく、これによって根焼けなどのリスクを回避できます。

また、米ぬかは保管方法にも注意が必要で、湿気や虫を避けて密閉容器で保管すると良い状態を保てます。

土再生には野菜との相性も重要

再生した土でも、育てる野菜によってその適性が異なるため、計画的な管理が必要です。

特に注意したいのが、連作障害を引き起こしやすいナス科やウリ科といった野菜です。

これらの野菜を同じ土で繰り返し育てると、特定の病原菌や害虫が増殖しやすくなり、生育が著しく悪くなる場合があります。

この問題を回避するためには、栽培する野菜の「科」を意識し、異なる科の植物に切り替えて育てる輪作(ローテーション)が有効です。

輪作を計画的に行うことで、土壌に多様な微生物環境が保たれ、病害虫の繁殖を抑えることができます。

また、輪作により特定の栄養素の偏りも防げるため、土の健全な状態を維持しやすくなります。

家庭菜園においては、1年ごとに栽培する野菜の種類を変えるだけでも十分効果があります。

例えば、春にトマトを育てたなら、翌年はホウレンソウやダイコンなどの別の科の野菜を選ぶと良いでしょう。

土の再生は腐葉土でふかふかに

腐葉土は、再生した土にとって非常に有効な改良資材の一つです。

特に古くなった土は、通気性や保水性が低下しており、植物の根が伸びにくくなる傾向があります。

腐葉土には繊維質が多く含まれており、これを土に3〜5割ほど混ぜ込むことで、空気と水の通りが格段に良くなり、ふかふかとした理想的な土壌構造が形成されます。

さらに、腐葉土は多種多様な微生物を含んでいるため、土壌の生態系が活性化され、植物の根にとってより良い環境が整います。

また、有機物としてゆっくりと分解されるため、長期的に栄養の供給源としても機能します。

使用する際には、よく熟成された腐葉土を選ぶことがポイントです。

未熟な腐葉土は分解過程でガスを発生することがあり、根に悪影響を与える可能性があるため注意が必要です。

腐葉土の投入後は、全体を均一によく混ぜて寝かせることで、土が安定し、植物にとって理想的な状態に近づきます。

土の再生を簡単にする手順

再利用を手軽にするためには、作業の手順をあらかじめ整理し、段取りよく進めることが非常に重要です。

まず第一に行うべきは、使用済みの土をしっかり乾燥させることです。

湿った状態のままではふるいにかける際に固まりやすく、異物の分離が困難になります。

次にふるいを使って、植物の根の残骸や小石、ゴミなどの不要物を取り除きます。

この工程を丁寧に行うことで、以降の処理がしやすくなります。

三つ目のステップは熱処理や消毒です。

病原菌や害虫の卵を除去する目的で、夏は天日で、冬は熱湯を使ってしっかりと消毒しましょう。

四つ目に行うのは、土壌改良資材の投入です。

苦土石灰や有機石灰を使って酸度調整をしつつ、腐葉土や米ぬかなどの有機物を加えると、通気性や栄養状態のバランスが整います。

そして最後に、すべての材料をムラなく混ぜ合わせ、1〜2週間ほど寝かせる時間を設けましょう。

この期間を取ることで、土の成分が馴染み、微生物の活動も安定しやすくなります。

以上の一連の手順を毎回同じように確実に実行することで、再生作業が効率よく進み、再利用後の土の品質も安定します。

土の再生に欠かせない殺菌法

病害虫のリスクを下げるためには、土の殺菌処理が極めて重要な工程となります。

特に再利用する土には、前回の栽培で残った病原菌や害虫の卵が潜んでいることが多く、これを放置したまま新しい植物を植えてしまうと、発芽不良や病気の発生につながる恐れがあります。

夏場の殺菌には、黒いビニール袋に土を入れて密閉し、直射日光がよく当たる場所に2〜3日間置く方法が効果的です。

この方法では袋の中の温度が60度以上に上昇し、雑菌や害虫をほぼ無力化することができます。

一方、気温の低い冬場には、土を容器に広げて熱湯を満遍なく注ぎ、しばらく放置することで殺菌します。

このとき、土全体に均一に熱が行き渡るように注意が必要です。

どちらの方法を選ぶにしても、殺菌後の土はよくかき混ぜて冷ました上で、数日間風通しの良い場所で再度寝かせてから使用することをおすすめします。

特に目に見えない菌類やウイルスを除去するには、この工程を省略せず確実に行うことが大切です。

天然植物活力液【HB-101】の活用方法

野菜・果実・米・茶・花・樹木と、すべての植物栽培にお使いいただける天然植物活力液「HB-101」。

農園はもちろん、家庭菜園・ガーデニング・ベランダ園芸など、植物を育てるすべての方におすすめです。

【HB-101】は、スギ、ヒノキ、マツ、オオバコのエキスを抽出・精製し、混合した天然植物活力液です。

HB-101は、植物の活力化、土壌の改善、そして植物の免疫力を高めるという3つの効果を持っています。

植物の活力化については、葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み、細胞を活性化させます。

これにより、植物は青々とした葉、丈夫な茎と根を育てることができます。

また、HB-101は土壌のバランスを整える効果もあります。

有効微生物の繁殖を助け、土壌中のバランスを保つことで、健康な土壌づくりに役立ちます。

特に、マルチングを行った後の安定した土壌環境では、HB-101の効果がさらに持続しやすくなります。

さらに、植物の免疫力を高め、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果によって、病気や害虫から植物を守ることができます。

千葉県や山梨県の農業試験場でも、その効果が実証されており、特に成長初期やストレスがかかった際に使用すると、より効果を発揮します。

※クリックすると公式サイトに飛びます

畑のレンタルサービスもおすすめ

家庭菜園を始めたいけれど、庭やスペースがない場合には、畑のレンタルサービスを利用するのも一つの方法です。

レンタル畑では、季節ごとの野菜の種や苗、重たい肥料もあらかじめ用意されています。

お客様の声を反映した作付計画に基づき、病害虫に強く収穫量の多い高品質な品種を厳選して提供してくれます。

また、畑には重たい農具や持ち運びにくい刃物もすべて常備されています。

クワやスコップ、剪定バサミ、防虫ネットなど、必要な道具や資材が揃っており、初心者でも栽培を成功させやすい環境が整っています。

さらに、農具の使い方や栽培方法についても丁寧に教えてもらえるため、学びながら家庭菜園を楽しむことができます。

特に、シェア畑![]() のようなサービスでは、化学農薬を使わず、有機質肥料を使用して自然の力でおいしい野菜を育てることが可能です。

のようなサービスでは、化学農薬を使わず、有機質肥料を使用して自然の力でおいしい野菜を育てることが可能です。

収穫した野菜はその場で安心して食べることができ、新鮮な旬野菜を食卓に並べることができます。

※クリックすると公式サイトに飛びます

家庭菜園の土を再利用するポイントを総まとめ

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

ポイント

- プランターの古い土も再利用可能である

- 土には根や雑草の種などが残っている場合が多い

- そのまま使うと病害虫のリスクが高まる

- 土の再利用には乾燥とふるいが効果的

- 微生物バランスの回復が重要なポイント

- 再利用前に物理性・化学性を整える必要がある

- 石灰で酸性に傾いた土のpHを調整できる

- 米ぬかは微生物活性を促し土の団粒構造を改善する

- 腐葉土の投入で通気性と保水性が向上する

- 作物の連作は避けて異なる科で輪作を行う

- 夏は天日干し、冬は熱湯で殺菌処理が効果的

- 再利用の工程は「乾燥→ふるい→消毒→改良→寝かせる」の順が基本

- 使用済み土は手入れ次第でコスト削減につながる

- HB-101など活力液を使えば土と植物の状態をさらに向上できる

- スペースがない場合はレンタル畑での再利用型菜園も選択肢となる