夏野菜の中でも人気の高いオクラは、自宅の庭やプランターでも比較的簡単に育てられるため、家庭菜園に初挑戦する方にもおすすめの作物です。

本記事では「オクラ 家庭菜園 育て方」と検索された方に向けて、基本の栽培工程から、初心者がつまずきやすいポイントまで丁寧に解説します。

オクラの種まき時期や発芽の目安、失敗しない育て方、そして苗の植え方や数など、具体的で役立つ情報を網羅しています。

また、小学生向けのオクラの育て方や限られたスペースでも楽しめるプランターでのオクラの栽培方法も紹介します。

「オクラを家庭菜園で育てるのは難しい?」と不安に感じている方のために、栽培を成功に導くための注意点やオクラを植えるときに気をつけること、隣に植えてはいけない野菜なども詳しく触れています。

家庭菜園初心者でも安心して取り組めるよう、必要な知識と実践的なコツを詰め込んだ内容となっていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

この記事の内容

- オクラの種まき時期や発芽の適切なタイミング

- 初心者や小学生でも育てやすい栽培方法

- プランター栽培や苗の植え方のポイント

- 栽培中に注意すべき失敗例と対策方法

オクラ家庭菜園の育て方ガイド

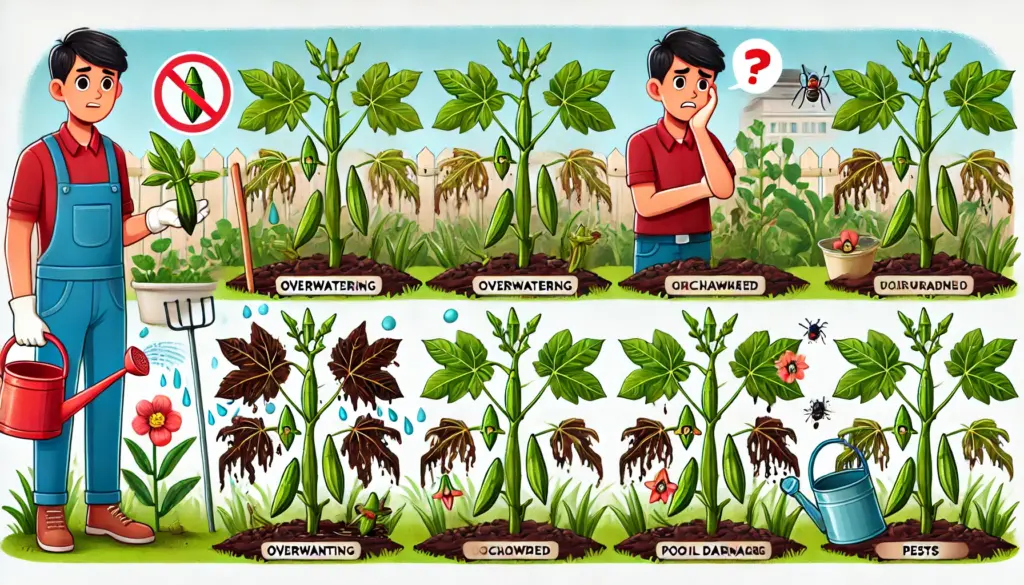

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

オクラ栽培の基本的な栽培工程

オクラ栽培を成功させるためには、準備から収穫までの一連の流れをしっかり理解しておくことがとても重要です。

なぜなら、オクラは各成長段階に応じた適切な対応が求められる作物だからです。

たとえば、土づくりは種まき前の基本作業であり、適度なpHと排水性を保った環境が根の成長を促進します。

また、肥料のバランスもポイントで、元肥を控えめにし、育成段階に応じて追肥を調整することで、草勢を安定させ、質の良い実を育てられます。

さらに、オクラは高温を好む植物のため、栽培期間中の気温や日照の管理も重要です。

特に水やりは乾燥しすぎないよう注意しながら、湿り気のある土壌を保つ必要があります。

こうした各作業を確実にこなすことで、健康的なオクラの株に育ち、収穫量も増加します。

初めて挑戦する方には、作業スケジュールをカレンダーやメモで記録することをおすすめします。

段階ごとのタスクを見える化することで、混乱を防ぎ、無理なく栽培を継続できます。

種まき時期と発芽の目安はいつまで?

オクラの種まきは、気温が安定してから行うのが最も成功率が高くなります。

具体的には、日中の気温が20℃以上、地温が25〜30℃に達する5月中旬以降が理想的なタイミングです。

これは、オクラの発芽に適した温度条件を満たしているためです。

逆に、気温がまだ低い春先などにまいてしまうと、種が発芽せずに腐ってしまうこともあるため避けた方が良いでしょう。

発芽までの期間は一般的に約1週間とされていますが、環境によっては10日ほどかかることもあります。

また、オクラの種は表面が固いため、まく前日に一晩水に浸すことで、発芽をスムーズに促すことができます。

種まきは直まきかポットまきのどちらでも可能ですが、気温が十分に高くなってから行うこと、そして発芽後は元気な苗を間引きして1本立ちにすることが、健やかな生育につながります。

初心者でも安心なオクラの育て方

オクラは家庭菜園初心者にとって、特に取り組みやすい野菜のひとつです。

その理由は、他の作物に比べて栽培の手間が少なく、病害虫の影響も比較的少ないためです。

また、直射日光や高温に強く、暑い時期でもぐんぐんと成長していくため、夏の菜園にぴったりの存在です。

育て方がシンプルで、ちょっとしたポイントを押さえるだけでしっかり育ちます。

具体的には、まず苗の植え付け時期を守ることが基本です。

最低気温が15度以上になった時期を見計らって植えれば、初期生育がスムーズになります。

次に、風通しと日当たりをしっかり確保することも大切です。

これにより、病害虫のリスクを減らし、株全体に太陽の光が行き渡ることで元気に育ちます。

さらに、定期的な水やりと追肥も忘れずに行うと、より多くの実を長く収穫することができます。

特に開花後は生育が活発になるため、10日から2週間ごとの追肥をおすすめします。

こうした手順を守れば、初心者でも簡単に立派なオクラを育てることが可能です。

小学生向け!簡単なオクラの育て方

小学生でもオクラを育てることは十分に可能で、むしろ植物の成長を間近で体験できる良い学びの機会になります。

必要なのは、水やりと日当たりの良い場所をしっかり確保することだけです。

特に夏の気候に合うオクラは、小さな努力でもしっかりと成果を出してくれるため、達成感が得られやすい野菜といえます。

プランターで育てる場合は、軽くて水はけの良い土を使うことがポイントです。

また、深さ30cm以上のしっかりとした容器を選ぶことで、根がよく張り健康な株に育ちます。

水やりは週に2~3回を目安に行い、特に真夏の暑い日が続くときには朝と夕方の2回に増やすとより良いです。

育てる過程では、発芽のタイミングや開花の様子などを観察することができるので、自由研究や観察日記にもぴったりです。

実際に自分で育てた野菜を食べる体験は、食育にもつながり、お子さまの好奇心や達成感を育てる良い機会になります。

プランターでのオクラ栽培方法

特にベランダや庭先などスペースが限られている場所でも取り組みやすいため、家庭菜園初心者にもおすすめです。

プランター選びのポイントは、深型で直径30cm以上あるものを選ぶことです。

これは、オクラが直根性であり、根を深く伸ばす特性を持っているためです。浅いプランターでは根が詰まり、生育が悪くなる可能性があります。

また、植え付け時の株間も重要です。

株と株の間には25〜30cm程度の間隔を確保しましょう。

間隔が狭すぎると風通しが悪くなり、病害虫のリスクが高まる原因になります。

さらに、プランター栽培は地植えに比べて乾燥しやすいので、水やりの頻度を調整する必要があります。

夏の暑い時期は朝と夕方の1日2回を目安に、しっかり水を与えましょう。

ただし、常に湿った状態にするのではなく、表面が乾いてから水やりをすることで根腐れを防ぐことができます。

追肥についても定期的なケアが大切です。植え付けから2〜3週間後に初回の追肥を行い、その後は2週間おきに追加で施肥します。

肥料は野菜用のバランスの取れたものを使用すると良いでしょう。

さらに、草丈が高くなってくると株が倒れやすくなるため、支柱を立てて株元を麻ひもなどでやさしく固定することで、風による倒伏を防止できます。

オクラの苗は何本ずつ植える?

市販のオクラ苗は、1ポットに2〜3本の苗がまとまって育っていることが多いです。

このとき、多くの人がそれぞれの苗を分けて植えたくなるかもしれませんが、実際にはそのまま植え付けるのが正解です。

オクラは直根性で、根を深くしっかり伸ばす性質があるため、株分けを行うと根を傷めてしまう恐れがあります。

傷ついた根は回復が遅れ、生育不良や枯れの原因になることもあります。

そのため、プランターでも畑でも、購入したポット苗は根鉢を崩さずにそのまま植え付けることが大切です。

また、複数本がひとまとまりで植えられていても、適度に間隔を確保しながら植えることで、それぞれの苗が健康に育つスペースを得られます。

植え付け後は十分に水を与え、土がなじむように軽く押さえると安定しやすくなります。

適切に管理すれば、それぞれの苗が競合することなく、しっかりとした株に育ち、多くの実を収穫できるでしょう。

オクラ家庭菜園の育て方で注意すべき点

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

ポイント

オクラ栽培で失敗しないためのコツ

オクラ栽培での失敗を防ぐためには、作業のタイミングと適切な管理が何よりも重要です。

とくに気をつけたいポイントは、水切れと肥料のやりすぎに関するものです。

乾燥した環境が続くと、オクラの実は固くなり、風味も落ちてしまいます。

一方で、肥料を必要以上に与えてしまうと、葉ばかりが茂ってしまい、肝心の実がつきにくくなることがあります。

こうしたトラブルを防ぐためには、土壌の水分量をこまめに確認し、表面が乾いたらしっかり水を与えるようにしましょう。

また、追肥の量は少なめに設定し、植物の状態を観察しながら調整することがポイントです。

葉の色が濃すぎたり、株の勢いが強すぎたりする場合は、肥料を控える判断も必要です。

元肥を控えめにして、開花や実のつき始めに合わせて追肥する方法が、より安定した収穫へとつながります。

初心者の方は、最初から完璧を目指すのではなく、記録を取りながら改善していく意識を持つと、少しずつコツをつかむことができます。

水やりや追肥のタイミングなど、気づいたことをメモしておくと、次回以降の栽培にも役立ちます。

オクラを植えるときに気をつけること

オクラを植える際に注意すべき点として、気温・株間・土壌の3つが挙げられます。

まず、気温に関しては、最低でも15℃以上が確保できる時期に植え付けることが基本です。

気温が不安定な時期に植えると、生育が遅れたり、根が傷みやすくなったりするため、なるべく暖かくなってから作業を行いましょう。

次に、株間についてです。オクラの株同士が近すぎると、風通しが悪くなり、病害虫の発生リスクが高まります。

最低でも25〜30cmの間隔をあけることで、葉や茎が健やかに育つ空間を確保できます。

プランター栽培でもこの株間を意識することで、より良い結果が期待できます。

最後に土壌ですが、オクラは酸性を嫌うため、pH6.0〜6.5程度の中性に近い土壌が理想的です。

植え付けの2週間前には苦土石灰を混ぜ込み、酸度を調整しておくことが重要です。

さらに、堆肥や腐葉土を加えて土壌の保水性・排水性を向上させておくと、根の張りが良くなり、株全体の生育が安定します。

これらのポイントを踏まえて準備を進めることで、健全なオクラの栽培が実現できるでしょう。

隣に植えてはいけない野菜は何?

オクラの隣に植えるのを避けたい野菜には、ニンジンやゴボウなどの直根性植物があります。

これらの野菜は、土の中でまっすぐに深く根を張る性質を持っており、オクラと同様の根の構造をしています。

そのため、根同士が土中のスペースや栄養、水分を奪い合うことになり、どちらの作物も生育不良に陥る可能性が高くなります。

また、根の混み合いによって通気性や排水性が悪くなり、根腐れや病気の原因になることもあります。

加えて、これらの野菜を近くに植えると、特定の害虫を引き寄せやすくなることがあり、結果としてオクラにも被害が及ぶリスクがあります。

たとえば、ニンジンはセンチュウ類やキアゲハなどの害虫を引き寄せる性質があり、オクラの根にも影響を与えかねません。

こうした理由から、直根性の野菜はオクラの隣に植えないようにするのが賢明です。

その代わりとしておすすめなのが、バジルやネギなどのコンパニオンプランツです。

バジルは香りによって害虫を遠ざける効果があり、オクラの生育を助けるパートナーとして知られています。

また、ネギやチャイブなどのユリ科植物も、病害虫を予防しながら空間を有効に活用できるため、混植に適しています。

これらの植物と組み合わせて育てることで、オクラ栽培の成功率を高め、より良い収穫を期待できます。

オクラを家庭菜園で育てるのは難しい?

オクラは基本的に育てやすい部類の野菜で、家庭菜園でも高い成功率が期待できます。

ただし、育てやすいとはいえ、いくつかの注意点を押さえておかないと、初心者にとっては難しさを感じる場面もあるでしょう。

特に大きなポイントとなるのが気温の管理と根の扱いです。

オクラは高温性の植物であるため、寒さに非常に弱いという特徴があります。

そのため、植え付けのタイミングは非常に重要で、最低気温が15℃を下回るような時期には決して植えないようにしましょう。

寒さの影響を受けると、発芽が遅れたり、苗がダメージを受けて生育が止まってしまうことがあります。

また、オクラの根は直根性で繊細なため、移植の際に根鉢を崩したり株を分けたりすると、根が傷ついて枯れてしまう恐れもあります。

前述の通り、苗の植え付けは暖かくなってから行い、根鉢を崩さずにそのまま植えるのが基本です。

こうした手順を守れば、特別な技術がなくても安定した生育が期待できます。

また、水やりや追肥などの管理も比較的シンプルなため、育てる楽しみを味わいやすい野菜といえるでしょう。

初心者の方でも、基本をおさえれば安心して栽培に取り組むことができます。

育てたオクラを長く収穫するポイント

オクラを長期間収穫し続けるためには、タイミングの良い収穫と定期的な栄養補給が非常に重要になります。

まず、オクラは開花してから3〜5日ほどで実が食べごろを迎えるため、このタイミングを逃さずこまめに収穫することが大切です。

取り遅れてしまうと実が硬くなって食味が落ちてしまうほか、株全体の生育にも悪影響を及ぼすことがあります。

また、収穫の頻度を高めることで株の活力が保たれ、次の実の成長も促されます。

収穫後には、実がついていた節のすぐ下にある葉を取り除くことをおすすめします。

これにより風通しが良くなり、病気の予防や株の蒸れ防止に効果的です。

さらに、上部の新芽や蕾への栄養の流れがスムーズになり、株全体の生育バランスが保たれやすくなります。

このような整枝作業を定期的に行うことで、より多くの実を長期間にわたって楽しむことができます。

加えて、追肥も忘れてはいけない管理作業のひとつです。

オクラは栄養の吸収が早い植物のため、植え付け後の成長が進むにつれて肥料切れを起こしやすくなります。

そのため、2週間に1回を目安に追肥を施すことが推奨されます。

特に花がつき始めた時期から収穫が続く時期にかけては、液体肥料や緩効性肥料を活用して、草勢を維持することが長期間の収穫につながります。

天然植物活力液【HB-101】の活用方法

野菜・果実・米・茶・花・樹木と、すべての植物栽培にお使いいただける天然植物活力液「HB-101」。

農園はもちろん、家庭菜園・ガーデニング・ベランダ園芸など、植物を育てるすべての方におすすめです。

【HB-101】は、スギ、ヒノキ、マツ、オオバコのエキスを抽出・精製し、混合した天然植物活力液です。

HB-101は、植物の活力化、土壌の改善、そして植物の免疫力を高めるという3つの効果を持っています。

植物の活力化については、葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み、細胞を活性化させます。

これにより、植物は青々とした葉、丈夫な茎と根を育てることができます。

また、HB-101は土壌のバランスを整える効果もあります。

有効微生物の繁殖を助け、土壌中のバランスを保つことで、健康な土壌づくりに役立ちます。

特に、マルチングを行った後の安定した土壌環境では、HB-101の効果がさらに持続しやすくなります。

さらに、植物の免疫力を高め、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果によって、病気や害虫から植物を守ることができます。

千葉県や山梨県の農業試験場でも、その効果が実証されており、特に成長初期やストレスがかかった際に使用すると、より効果を発揮します。

※クリックすると公式サイトに飛びます

畑のレンタルサービスもおすすめ

家庭菜園を始めたいけれど、庭やスペースがない場合には、畑のレンタルサービスを利用するのも一つの方法です。

レンタル畑では、季節ごとの野菜の種や苗、重たい肥料もあらかじめ用意されています。

お客様の声を反映した作付計画に基づき、病害虫に強く収穫量の多い高品質な品種を厳選して提供してくれます。

また、畑には重たい農具や持ち運びにくい刃物もすべて常備されています。

クワやスコップ、剪定バサミ、防虫ネットなど、必要な道具や資材が揃っており、初心者でも栽培を成功させやすい環境が整っています。

さらに、農具の使い方や栽培方法についても丁寧に教えてもらえるため、学びながら家庭菜園を楽しむことができます。

特に、シェア畑![]() のようなサービスでは、化学農薬を使わず、有機質肥料を使用して自然の力でおいしい野菜を育てることが可能です。

のようなサービスでは、化学農薬を使わず、有機質肥料を使用して自然の力でおいしい野菜を育てることが可能です。

収穫した野菜はその場で安心して食べることができ、新鮮な旬野菜を食卓に並べることができます。

※クリックすると公式サイトに飛びます

オクラ家庭菜園の育て方のポイント総まとめ

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

ポイント

- オクラは各成長段階に応じた管理が必要

- 種まきは気温20℃以上、地温25〜30℃が目安

- 発芽を促すには種を一晩水に浸すと良い

- 初心者でも育てやすく、手間が比較的少ない

- 日当たりと風通しの確保が健全な育成の鍵

- 小学生でも栽培可能で観察学習に適している

- プランター栽培には深さ30cm以上の容器を使用

- 根を傷つけないためにポット苗はそのまま植える

- 株間は25〜30cmあけて風通しを保つ

- 肥料は控えめにし、生育状況を見て追肥を調整

- 水やりは土の乾き具合を見て朝夕に行う

- 直根性の野菜とは混植を避ける

- バジルやネギとの混植は害虫対策に有効

- 花後3〜5日で実を収穫すると食味が良い

- 収穫後に下葉を取ることで通気性と栄養分配が改善