家庭菜園でキャベツを育てていると、虫食いや害虫被害に悩むことが多い。

特に、アオムシやヨトウムシ、アブラムシなどはキャベツに大きな被害を与えるため、適切な害虫対策が欠かせない。

虫がつかない環境を作るためには、防虫ネットを活用した虫除け対策や、無農薬でできる自然な防除方法を知ることが重要だ。

また、キャベツの葉に穴が空いていると「このまま食べても大丈夫?」と不安に思う人も多い。

実際に虫がついたキャベツはしっかり洗えば問題なく食べられるが、害虫の発生を未然に防ぐことが理想的だ。

防虫ネットの使い方、殺虫剤のおすすめ、コンパニオンプランツの活用など、家庭菜園でできる虫よけ対策を実践すれば、虫食いのリスクを減らせる。

この記事では、キャベツの害虫対策の基本から、虫除け対策として効果的な方法、ヨトウムシやコナガなどの厄介な害虫への対応策まで詳しく解説する。

キャベツ栽培を成功させるために、家庭菜園で実践できる最適な虫よけ方法を学んでいこう。

この記事の内容

- キャベツにつく害虫の種類と被害の特徴

- 家庭菜園でできる効果的な虫よけ対策

- 防虫ネットやコンパニオンプランツの活用方法

- 虫がついたキャベツの安全な食べ方と対処法

家庭菜園でキャベツの虫よけ対策

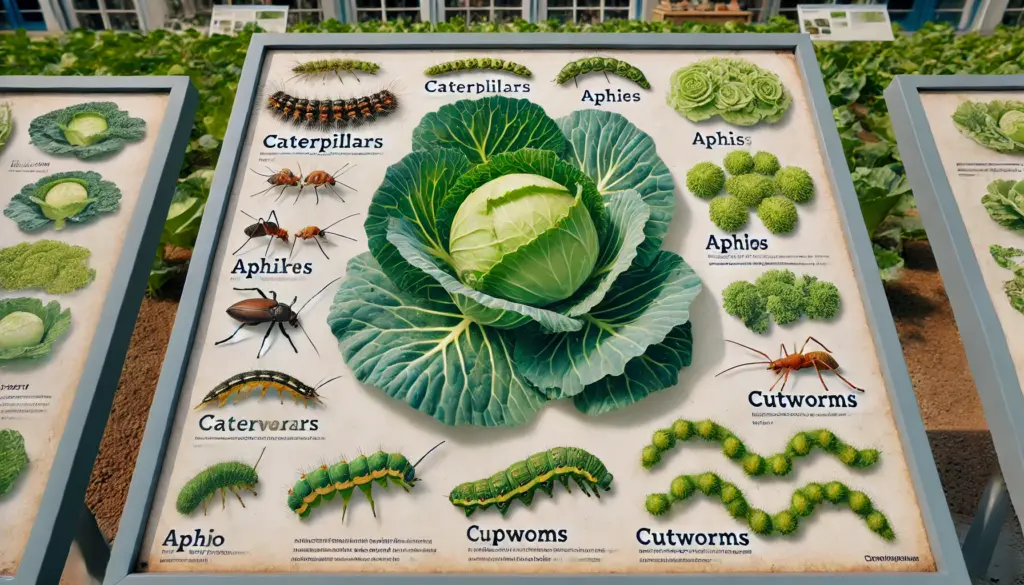

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

防虫ネットを使った虫除け対策

キャベツの害虫を防ぐために最も効果的なのが防虫ネットの使用です。

防虫ネットは物理的に害虫の侵入を防ぎ、農薬を使わずにキャベツを守る手段として広く活用されています。

ネットの目の細かさによって防げる害虫が異なるため、ターゲットとなる害虫に適したものを選びましょう。

特にコナガやアオムシのような小さな害虫には、細かい目のネットが効果的です。

一方で、大きめの害虫を防ぎたい場合は、耐久性のある厚手のネットが適しています。

防虫ネットを使用する際には、設置方法にも注意が必要です。

ネットの隙間があると、そこから害虫が侵入するため、地面とネットの間をしっかり固定することが重要です。

支柱を使ってトンネル状に設置すると、風通しを確保しながら害虫の侵入を防ぐことができます。

また、ネットの劣化を防ぐため、定期的に清掃を行い、破れがないか確認することも大切です。

無農薬でできる害虫対策

無農薬でキャベツを育てるためには、害虫の発生を最小限に抑える環境づくりが必要です。

具体的には、コンパニオンプランツを活用する方法があります。

例えば、ネギやニラは害虫を遠ざける効果があるため、キャベツの周囲に植えることで被害を減らせます。

その他にも、ハーブ類(バジルやミントなど)を一緒に植えることで、害虫を遠ざける効果が期待できます。

また、害虫の発生を予防するためには、畑の管理が重要です。定期的に土を耕し、害虫の卵や幼虫を取り除くことで、発生を未然に防ぐことができます。

さらに、木酢液を散布することで、害虫を寄せ付けにくい環境を作ることが可能です。

もし害虫が発生した場合は、手で取り除く「テデトール」を実践するのも有効です。

こまめな観察と早期対策が、無農薬栽培の成功のカギとなります。

キャベツに穴が空いてる時の対処法

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

キャベツの葉に穴が空いている場合、多くはアオムシやヨトウムシの仕業です。

これらの害虫は葉を食い荒らし、生育不良を引き起こすため、早急な対策が必要です。

対処法としては、葉の裏をチェックし、幼虫や卵を見つけたら手で取り除くことが基本となります。

特に、アオムシは昼間でも比較的目立ちやすいため、こまめな観察が効果的です。

一方、ヨトウムシは夜間に活動するため、夕方以降に葉をチェックすると見つけやすくなります。

幼虫を取り除いた後は、被害が進行しないように適度な間引きを行い、新しい葉が健康に育つようにしましょう。

大量発生してしまった場合は、BT剤(バチルス・チューリンゲンシス菌を利用した殺虫剤)など、環境にやさしい防除方法を活用するのも一つの方法です。

BT剤は害虫の幼虫にのみ効果を発揮し、人や他の生物には害を及ぼさないため、安全性が高いとされています。

また、捕食性の昆虫(テントウムシや寄生バチなど)を積極的に利用することで、害虫の天敵を活用する方法もあります。

加えて、キャベツを害虫から守るためには、予防策を講じることも重要です。

防虫ネットを使用して物理的に侵入を防ぐほか、コンパニオンプランツ(ネギやニラなど)を植えることで害虫を遠ざける効果が期待できます。

また、害虫は湿気を好む傾向があるため、通気性を確保し、過度な水やりを控えることも有効です。

食害の進行を防ぐためにも、早めの対応を心がけましょう。

ヨトウムシ対策と予防方法

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

ヨトウムシは夜行性の害虫で、キャベツの葉を食害します。

日中は土の中に隠れているため、畑の管理を怠ると気付かないうちに大量発生する可能性があります。

予防策としては、防虫ネットの使用や、畑の雑草をこまめに取り除くことが有効です。

特に、雑草が多いと害虫の隠れ家になりやすいため、こまめな除草を心がけましょう。

また、ヨトウムシの幼虫は葉の裏に集団で卵を産み付けるため、定期的に葉を確認し、卵の段階で除去することで発生を抑えることができます。

さらに、ヨトウムシは土の中で昼間を過ごすため、被害が出ているのに姿が見えない場合は土を掘り返して確認しましょう。

土の中から成虫や蛹が見つかった場合は、すぐに捕殺することで被害の拡大を防げます。

また、害虫を引き寄せにくい環境を作るために、木酢液やニームオイルを散布するのも効果的です。

加えて、鳥やカエルなどの自然の捕食者を畑に呼び込む工夫も有効です。

たとえば、鳥がとまりやすい木を畑の近くに植えることで、害虫の天敵を増やすことができます。

こうした生態系のバランスを利用することで、農薬を使わずに害虫を抑えることが可能になります。

殺虫剤のおすすめと使い方

キャベツに発生する害虫対策として、環境にやさしい殺虫剤の使用が考えられます。

BT剤(バチルス・チューリンゲンシス菌)は特定の害虫にのみ効果を発揮し、他の生物には影響を与えません。

このBT剤は幼虫の段階で害虫を駆除できるため、害虫の増殖を抑えるのに有効です。

また、植物由来の忌避剤や、石鹸水スプレーなども手軽に活用できる方法です。

特にニームオイルは、害虫の食欲を抑制し、繁殖を防ぐ効果があります。

さらに、酢や木酢液を薄めたスプレーをキャベツの葉に吹きかけることで、害虫が寄りつきにくくなります。

これらの方法を組み合わせることで、より効果的に害虫対策が可能となります。

ただし、使用方法を誤ると効果が薄れるため、適切な濃度やタイミングを守ることが大切です。

例えば、BT剤は幼虫が食害することで効果を発揮するため、害虫の発生初期に散布することが重要です。

また、植物由来の忌避剤は雨や灌水で流れやすいため、定期的に散布する必要があります。

こうした対策を計画的に行うことで、害虫の被害を最小限に抑えることができます。

キャベツに虫がつく原因とは?

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

キャベツに害虫がつく主な原因は、成長過程で放出される匂いや、葉の柔らかさです。

特に、モンシロチョウやコナガの幼虫はキャベツを好み、葉に卵を産みつけます。

幼虫は孵化するとすぐに葉を食害し始めるため、早めの発見と対策が求められます。

また、周囲に雑草が多いと害虫が発生しやすくなるため、畑の環境を整えることが重要です。

雑草は害虫の隠れ場所や産卵場所となるだけでなく、害虫を呼び寄せる原因にもなります。

そのため、定期的な除草を行い、清潔な環境を維持することが害虫予防の基本となります。

さらに、キャベツを植える時期や場所にも注意が必要です。

過去に害虫が多く発生した場所では、害虫の卵や幼虫が土の中に残っている可能性があります。

そのため、定期的に作付け場所を変える「輪作」を行うことで、害虫の発生を抑えることができます。

また、害虫が活発になる季節を避けて植えることで、被害を軽減することも可能です。

害虫の発生を防ぐためには、土壌管理や適切な植え付け時期の選定がカギとなります。

特に、有機質を豊富に含んだ健康な土壌を作ることで、キャベツの成長を促し、害虫に対する抵抗力を高めることができます。

堆肥や腐葉土を適度に混ぜ込み、バランスの取れた土壌環境を整えることが大切です。

キャベツの害虫の種類と特徴

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

キャベツに被害を与える害虫にはさまざまな種類があります。

代表的なものとして、アオムシ(モンシロチョウの幼虫)、コナガ、アブラムシ、ヨトウムシなどが挙げられます。

それぞれの害虫には異なる習性があり、適切な対策を取ることが重要です。

例えば、アオムシは昼間に活動し目に見えやすいですが、ヨトウムシは夜行性のため発見が難しいという特徴があります。

そのため、アオムシは日中に葉をチェックすることで見つけやすいのに対し、ヨトウムシは夜間に懐中電灯などを使って確認する必要があります。

また、アブラムシは小さな体で爆発的に増殖し、葉や茎に群生して植物の養分を吸い取ります。

放置するとキャベツの生育が悪くなるだけでなく、ウイルスを媒介することもあるため、早期に駆除することが重要です。

コナガの幼虫は葉裏に寄生し、表皮を残して食害するため、葉の表面に白い斑点が現れるのが特徴です。

これらの害虫はそれぞれ異なる対策が必要ですが、基本的にはこまめな観察と早めの対応が鍵となります。

防虫ネットの活用や、害虫の天敵となる生物(テントウムシ、カマキリなど)を畑に呼び込む工夫をすることで、農薬に頼らずに害虫被害を抑えることができます。

家庭菜園のキャベツの虫よけ方法

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

虫がつかないキャベツの育て方

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

害虫を寄せ付けないためには、育て方にも工夫が必要です。

例えば、キャベツを高畝に植えることで、地面からの害虫の侵入を防ぎやすくなります。

高畝にすることで排水性が向上し、湿気を嫌う害虫の発生を抑えることができます。

また、適度な風通しを確保し、湿気をためないこともポイントです。

キャベツ同士の間隔を十分に確保し、日当たりをよくすることで、害虫の繁殖しにくい環境を作ることができます。

特に、密植を避けることでヨトウムシなどの夜行性害虫の隠れ家を減らせます。

さらに、育苗の段階で丈夫な苗を選ぶことで、害虫に対する抵抗力を高めることができます。

元気な苗を選ぶことで、生育が早く、害虫の影響を受けにくくなります。

育苗期間中に有機質肥料を適量施し、健康な葉を持つ苗を定植することが害虫被害を防ぐ上で大切です。

加えて、コンパニオンプランツの利用も有効です。

例えば、キャベツの周囲にネギやニラを植えることで、害虫が近寄りにくくなります。

バジルやミントなどのハーブ類も害虫忌避効果があり、キャベツの害虫対策として役立ちます。

このように、害虫対策は一つの方法だけでなく、さまざまな手法を組み合わせることで効果を最大限に高めることができます。

キャベツに虫がいても食べられる?

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

キャベツに虫がついていた場合でも、しっかり洗えば食べられることがほとんどです。

特にアオムシやコナガの幼虫は無害ですが、食感が悪くなるため注意が必要です。

気になる場合は、水に塩を入れて洗うと、虫が浮き上がりやすくなります。

加えて、酢や重曹を溶かした水に浸しておくと、隠れていた虫も取り除きやすくなります。

しかし、害虫のフンが多くついている場合や、葉の変色・腐敗が見られる場合は、衛生面を考慮し、食べるのを控えたほうがよいでしょう。

特にヨトウムシなどの大型害虫が食害した葉は、傷口から細菌が入り込み、腐敗しやすくなるため、注意が必要です。

また、虫がついていたキャベツを保存する際には、一度しっかり乾燥させ、冷蔵庫で保存することが望ましいです。

湿ったままだとカビが発生しやすくなるため、新聞紙やキッチンペーパーで包んでから保管するとよいでしょう。

虫食いを防ぐための環境づくり

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

キャベツの虫食いを防ぐためには、栽培環境の管理が欠かせません。

特に、害虫が好む湿気を減らすために、適度な間隔で植え付けることが重要です。

株同士の間隔を30~40cmほど確保することで風通しが良くなり、害虫の発生を抑えることができます。

また、害虫が発生しにくい時期を狙って栽培することで、被害を軽減できます。

春と秋の涼しい時期は害虫の発生が少なく、比較的管理がしやすいです。

逆に、夏場は害虫の活動が活発になるため、より慎重な管理が必要です。

土壌の状態を整えることも有効で、特に適切なpH管理を行うことで根こぶ病などの病害も予防できます。

酸性土壌を好む害虫もいるため、土壌のpHが5.5~6.5の範囲内に保たれているかを定期的に確認しましょう。

また、堆肥や有機質肥料を適切に使うことで、キャベツ自体が強く育ち、害虫への耐性が高まります。

さらに、害虫の天敵を活用するのも一つの方法です。

テントウムシはアブラムシを食べ、カマキリやクモは小さな害虫を捕食します。

こうした天敵を畑に呼び込むことで、自然のバランスを利用しながら害虫の被害を軽減できます。

家庭菜園でできる簡単な虫よけ対策

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

害虫を防ぐ方法として、簡単に実践できる対策には「こまめな葉のチェック」「捕殺」「防虫ネットの活用」があります。

キャベツの葉の裏側は特に害虫が潜みやすい場所なので、定期的に裏面を確認し、小さな卵や幼虫の段階で除去することが重要です。

また、ヨトウムシなどの夜行性の害虫は、昼間には土の中に隠れていることが多いため、早朝や夕方にチェックすると見つけやすくなります。

防虫ネットは、物理的に害虫の侵入を防ぐための最も有効な手段の一つです。

ただし、ネットの隙間から小さな害虫が入り込まないよう、裾をしっかり固定することが大切です。

また、防虫ネットを使う場合、葉の成長に合わせて定期的に調整し、十分なスペースを確保することで、湿気がこもらないようにすることもポイントです。

さらに、木酢液や唐辛子スプレーなどを散布することで、虫が寄り付きにくくなることも期待できます。

木酢液は土壌の微生物の活性を促し、植物の健康を保つ効果もあるため、害虫対策だけでなく、キャベツの生育環境の向上にも役立ちます。

また、唐辛子スプレーは、虫が嫌がる成分を含んでおり、直接散布することで害虫を遠ざけることができます。

加えて、キャベツの周りにハーブ(ミントやローズマリーなど)を植えると、害虫を寄せ付けにくい環境を作ることができます。

コンパニオンプランツを活用することで、化学薬品に頼らずに害虫対策をすることが可能です。

定期的にキャベツの状態を確認し、被害が出る前に対処することが重要です。

害虫の発生を早期に発見し、適切な対応を行うことで、無農薬でも健全なキャベツを育てることができます。

天然植物活力液【HB-101】の活用方法

野菜・果実・米・茶・花・樹木と、すべての植物栽培にお使いいただける天然植物活力液「HB-101」。

農園はもちろん、家庭菜園・ガーデニング・ベランダ園芸など、植物を育てるすべての方におすすめです。

【HB-101】は、スギ、ヒノキ、マツ、オオバコのエキスを抽出・精製し、混合した天然植物活力液です。

HB-101は、植物の活力化、土壌の改善、そして植物の免疫力を高めるという3つの効果を持っています。

植物の活力化については、葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み、細胞を活性化させます。

これにより、植物は青々とした葉、丈夫な茎と根を育てることができます。

また、HB-101は土壌のバランスを整える効果もあります。

有効微生物の繁殖を助け、土壌中のバランスを保つことで、健康な土壌づくりに役立ちます。

特に、マルチングを行った後の安定した土壌環境では、HB-101の効果がさらに持続しやすくなります。

さらに、植物の免疫力を高め、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果によって、病気や害虫から植物を守ることができます。

千葉県や山梨県の農業試験場でも、その効果が実証されており、特に成長初期やストレスがかかった際に使用すると、より効果を発揮します。

※クリックすると公式サイトに飛びます

畑のレンタルサービスもおすすめ

家庭菜園を始めたいけれど、庭やスペースがない場合には、畑のレンタルサービスを利用するのも一つの方法です。

レンタル畑では、季節ごとの野菜の種や苗、重たい肥料もあらかじめ用意されています。

お客様の声を反映した作付計画に基づき、病害虫に強く収穫量の多い高品質な品種を厳選して提供してくれます。

また、畑には重たい農具や持ち運びにくい刃物もすべて常備されています。

クワやスコップ、剪定バサミ、防虫ネットなど、必要な道具や資材が揃っており、初心者でも栽培を成功させやすい環境が整っています。

さらに、農具の使い方や栽培方法についても丁寧に教えてもらえるため、学びながら家庭菜園を楽しむことができます。

特に、シェア畑![]() のようなサービスでは、化学農薬を使わず、有機質肥料を使用して自然の力でおいしい野菜を育てることが可能です。

のようなサービスでは、化学農薬を使わず、有機質肥料を使用して自然の力でおいしい野菜を育てることが可能です。

収穫した野菜はその場で安心して食べることができ、新鮮な旬野菜を食卓に並べることができます。

※クリックすると公式サイトに飛びます

家庭菜園でキャベツの虫よけを成功させるポイント

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

ポイント

- 防虫ネットを使い害虫の侵入を防ぐ

- ネットの隙間をなくし固定する

- コンパニオンプランツを活用する

- 定期的に土を耕し害虫を除去する

- 木酢液やニームオイルを散布する

- こまめに葉の裏をチェックする

- ヨトウムシは夜に活動するため夜間に確認する

- アオムシやコナガの幼虫は手で取り除く

- 適度な間隔で植え風通しを良くする

- 過度な水やりを避け湿気を抑える

- 害虫の発生が少ない季節を選んで栽培する

- BT剤など環境にやさしい殺虫剤を使う

- 天敵となる昆虫を活用する

- ハーブを植え害虫を寄せ付けにくくする

- キャベツをしっかり洗えば虫がついていても食べられる