夏の家庭菜園で人気のナス。みずみずしい実を収穫したいけれど、なすを家庭菜園で育てるのは難しい?と不安に感じていませんか。

初心者の方がプランターで挑戦する場合、種から育てるべきか、それとも苗から始めるべきか迷うこともあるでしょう。

また、家庭菜園でナスを育てる時期はいつ頃が最適なのか、植え付け時期の判断も重要です。

さらに、ナスの隣に植えてはいけない野菜は?といった連作障害の疑問やナスの水やりは1日に何回くらい?という日々の管理。

初心者でも失敗しない支柱の立て方、収穫量を左右する剪定のコツなど、知りたいことはたくさんあるはずです。

この記事では、そんなナスの家庭菜園における育て方の疑問を一つひとつ丁寧に解説していきます。

この記事の内容

- 初心者でも分かるナスの基本的な育て方

- プランター栽培で成功するための具体的な手順

- 水やりや剪定など日々の管理のコツ

- 栽培中によくある疑問と解決策

基本から解説!ナス家庭菜園の育て方

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

なすを家庭菜園で育てるのは難しい?

結論から言うと、ナスは家庭菜園初心者の方でも十分に育てられる野菜です。

いくつかのポイントさえ押さえておけば、美味しい実をたくさん収穫できます。

ナスが育てやすい理由は、日本の夏の気候に適している点にあります。

本来、インドが原産のナスは高温多湿を好むため、梅雨から夏にかけての日本の環境は生育にぴったりなのです。

また、近年は病気に強い「接ぎ木苗」が園芸店で簡単に入手できるため、栽培のハードルは大きく下がりました。

もちろん、注意点もいくつか存在します。ナスは日光を非常に好み、水と肥料をたくさん必要とする野菜です。

このため、日照不足や水切れ、肥料不足になると生育が悪くなることがあります。

ただ、これらは日々の管理でカバーできるポイントです。

基本的な知識を身につけて挑戦すれば、家庭菜園の楽しさと収穫の喜びを存分に味わえるでしょう。

ナス栽培成功の3つのコツ

- 日当たりの良い場所で育てる

- 水と肥料を切らさないように管理する

- 病気に強い「接ぎ木苗」を選ぶ

家庭菜園でナスを育てる時期はいつ?

ナスの栽培は、春に植え付けを行い、夏から秋にかけて長期間収穫を楽しむのが一般的なスケジュールです。

ナスは寒さに弱いため、十分に暖かくなってから栽培をスタートさせます。

具体的な時期は地域によって多少異なりますが、中間地(関東など)を基準にすると、5月上旬のゴールデンウィーク頃が植え付けのベストシーズンです。

早めに植え付けても、気温が低いと根がうまく張れず、初期生育が悪くなってしまいます。

焦らず、気候が安定するのを待つのが成功の秘訣となります。

下の栽培ごよみを参考に、ご自身のプランを練ってみてください。

栽培ごよみ(中間地の場合)

| 作業 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |

| 種まき | ● | ● | |||||||

| 植え付け | ● | ||||||||

| 追肥・管理 | ● | ● | ● | ● | |||||

| 収穫 | ● | ● | ● | ● | ● |

最適なナスの植え付け時期とは

ナスの植え付けに最適な時期は、晩霜(おそじも)の心配がなくなり、最低気温が15℃以上で安定する5月上旬から中旬頃です。

この時期は地温も十分に上がっており、苗が根を張りやすくなります。

植え付けが早すぎると、苗が低温にさらされて「活着(根付くこと)」が悪くなります。

最悪の場合、枯れてしまうこともあるため注意が必要です。

逆に遅すぎると、梅雨明けの高温期に植えることになり、苗が弱ってしまう可能性があります。

タイミングを見計らうことが、その後の生育を大きく左右します。

植え付けは天気の良い日の午前中に

植え付け作業は、風がなく、よく晴れた日の午前中に行うのがおすすめです。

植え付け後にたっぷりと日光を浴びることで、苗の活着が促されます。

また、植え付け前には良い苗を選ぶことも非常に重要です。

以下のポイントを参考に、元気な苗を見つけてください。

良い苗の選び方

- 茎が太く、ずんぐりしている

- 葉と葉の間(節間)が詰まっている

- 葉の色が濃い緑色で、厚みとツヤがある

- 一番花が咲いているか、大きなつぼみがついている

- 病害虫の被害や、葉の変色がない

- ポットの底から白い根が少し見えている

初心者も簡単な苗からの育て方

家庭菜園でナスを育てる場合、特に初心者の方には「苗」から始める方法を強くおすすめします。

その理由は、種から育てるのに比べて手間が少なく、失敗のリスクを大幅に減らせるからです。

苗には「接ぎ木苗(つぎきなえ)」と「実生苗(みしょうなえ)」の2種類があります。

実生苗は種からそのまま育てた苗ですが、接ぎ木苗は病気に強い別の植物(台木)に、育てたいナスの穂木を接いだものです。

価格は接ぎ木苗の方が少し高くなりますが、連作障害や土壌病害に強く、生育も旺盛なため、初心者の方はこちらを選ぶと安心です。

植え付けの手順は以下の通りです。

- 植え付けの2週間前に苦土石灰、1週間前に堆肥と元肥を畑にまいてよく耕し、畝(うね)を作っておきます。

- 畝に黒いポリマルチを張ると、地温上昇、雑草防止、乾燥対策に効果的です。

- 株間を50cmほどあけて、苗のポットより一回り大きい植え穴を掘ります。

- 植え穴に水をたっぷり注ぎ、水が引いたら苗をポットから優しく取り出して植えます。このとき、根鉢を崩さないように注意しましょう。

- 植え付けたら、苗が倒れないように仮の支柱を立てて軽く誘引し、最後に再びたっぷりと水を与えます。

接ぎ木苗と実生苗の違い

接ぎ木苗:病気に強い台木を使うため、連作障害に強く丈夫。初心者向け。

実生苗:種から育てた苗。接ぎ木苗より安価だが、病気に弱い側面もある。

上級者向け種からの栽培方法

時間と手間をかけてでも、珍しい品種のナスを育ててみたいという方には、種からの栽培がおすすめです。

苗ではあまり出回らない固定種や地方品種など、栽培できる品種の選択肢が格段に広がります。

ただし、ナスの種まきから育苗(いくびょう)は、温度管理が非常に重要で、上級者向けと言えます。

発芽には25℃~30℃の地温が必要なため、加温設備のある育苗器やヒーターマットがないと、家庭での管理は難しいかもしれません。

育苗期間も約60日~80日と長く、植え付け適期から逆算して2月~3月頃に種まきを始める必要があります。

育苗期間中の温度管理が最重要

ナスの育苗は、とにかく温度管理が成功の鍵です。発芽後も夜間の温度が下がりすぎないように注意が必要で、管理を怠ると良い苗が育ちません。自信がない場合は、無理せず苗から始めるのが賢明です。

基本的な手順は、育苗箱に種をまき、発芽して本葉が2枚になったら育苗ポットに1本ずつ植え替える「ポット上げ」を行います。

その後、本葉が7~8枚になるまで、温度と水やりを管理しながらじっくりと育てていきます。

初心者向けプランター栽培のコツ

「庭や畑はないけれどナスを育ててみたい」という方でも、プランターを使えばベランダなどで手軽に家庭菜園を楽しめます。

地植えとは少し異なるポイントを押さえることが成功への近道です。

最も重要なのは、プランターのサイズです。

ナスは意外と根を深く、広く張る植物なので、直径・深さともに30cm以上ある大型のプランターを選んでください。

容量で言えば、1株あたり15リットル以上の土が入るものが目安です。

小さいプランターでは根が十分に育てず、水切れや肥料切れを起こしやすくなります。

用土は、元肥が配合された市販の「野菜用培養土」を使うのが最も手軽で確実です。

自分で土を配合する手間が省け、初心者の方でも安心して栽培を始められます。

プランターの底には、水はけを良くするために鉢底石を敷くのを忘れないようにしましょう。

プランター栽培 3つのポイント

- サイズ:直径・深さ30cm以上の大型プランターを選ぶ

- 用土:市販の野菜用培養土が簡単で便利

- 水やり:地植えより乾燥しやすいので、土の表面が乾いたらたっぷり与える

プランター栽培は、地植えに比べて土の量が限られるため、水や肥料が不足しがちです。

特に夏場は乾燥が激しいので、水やりはこまめに行い、定期的な追肥を欠かさないように管理することが大切です。

栽培のコツと疑問!ナス家庭菜園の育て方

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

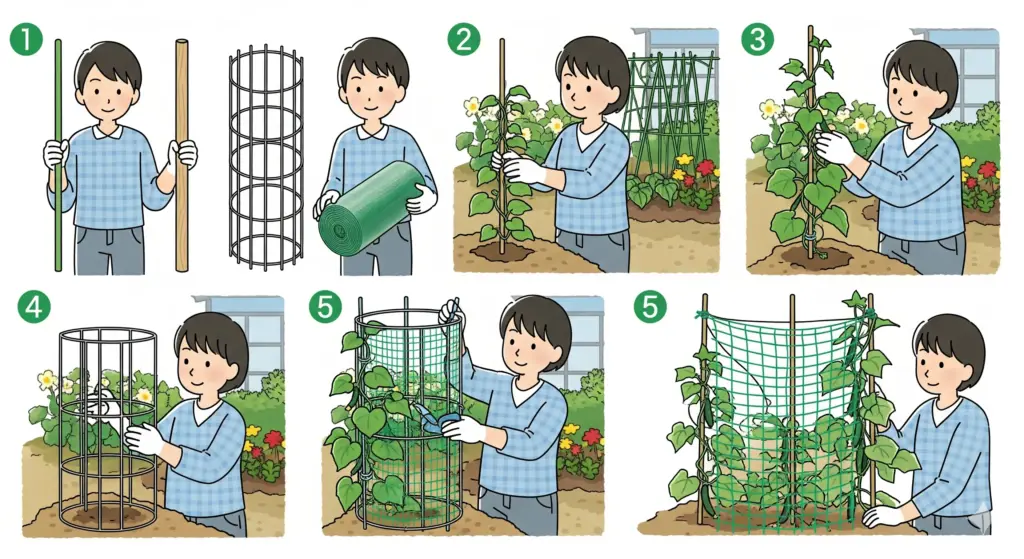

初心者もできる支柱の立て方の基本

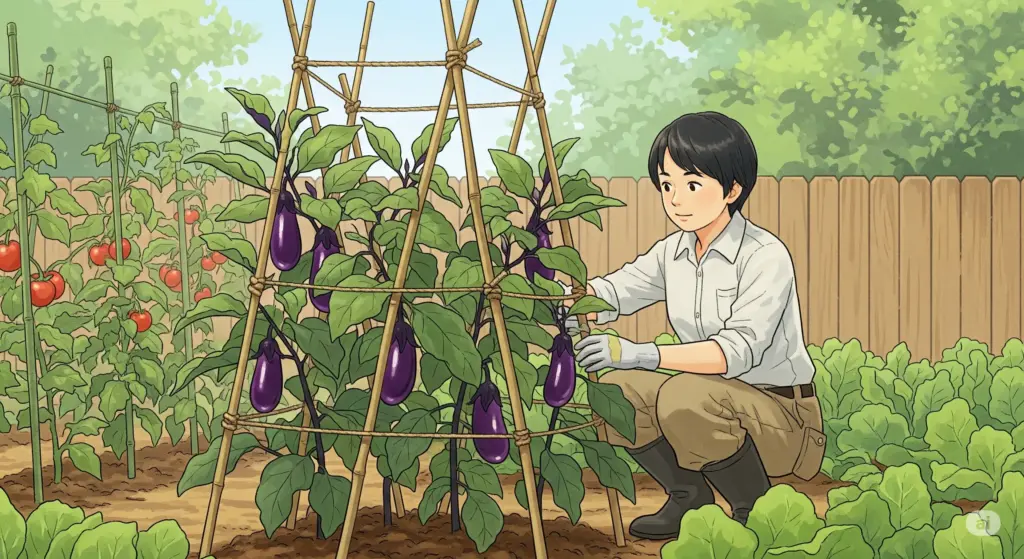

ナスの栽培において、支柱立ては株を支え、良質な実を安定して収穫するために不可欠な作業です。

適切に支柱を立てることで、風で枝が折れるのを防ぎ、葉や実にまんべんなく日光が当たるようになります。

家庭菜園で一般的なのは、主枝と勢いの良い側枝2本を残す「3本仕立て」です。

一番花が咲いたら、その花の下から出ている元気の良いわき芽を2本残し、それより下のわき芽はすべてかき取ります。

この主枝1本と側枝2本の合計3本を、それぞれ支柱に誘引して育てていきます。

支柱立ての手順

- 植え付け後、主枝の近くに長さ1.5mほどの支柱を1本、まっすぐに立てます。これが主枝を支えるメインの支柱です。

- 主枝が伸びてきたら、茎と支柱をひもで8の字に結んで誘引します。きつく結ぶと茎の成長を妨げるので、少し余裕を持たせましょう。

- 一番花が咲き、残す側枝2本が決まったら、その側枝が伸びる方向に合わせて、メインの支柱からV字型になるように2本の支柱を斜めに立てます。

- 伸びてきた側枝も、主枝と同じようにひもで誘引していきます。

この3本の支柱で、株全体の骨格を作ります。 枝が混み合ってきたら適宜整理し、株全体に光が当たるように管理することが大切です。

栽培方法の参考に

JAさがのウェブサイトでは、3本仕立ての方法や支柱の立て方について、イラスト無しでシンプルに解説されています。栽培全体の流れを簡潔に確認したい方は、こちらも参考にしてみてください。(参照:JAさが公式サイト 家庭菜園のススメ)

収穫量を増やすための剪定のコツ

ナスの収穫量を増やし、秋まで長く楽しむためには、適切な「剪定(せんてい)」が非常に重要です。

剪定には、日々の管理で行う「切り戻し剪定」と、夏に株を若返らせる「更新剪定」の2種類があります。

切り戻し剪定

これは、実を収穫するのと同時に行う基本的な剪定です。

側枝に実がなったら、その実のすぐ上にある葉を1枚残して、その先をハサミでカットします。

こうすることで、株の無駄な消耗を防ぎ、残しておいた葉の付け根から新しいわき芽が伸びてきて、次の花が咲き、実がなります。

この作業を繰り返すことで、次々と収穫を続けることができます。

更新剪定

7月下旬から8月上旬になると、夏の暑さや連続した収穫で株が疲れてきます。

実の付きが悪くなったり、品質が落ちてきたりしたら、それは「更新剪定」のサインです。

更新剪定の手順

- 株全体の枝を、現在の大きさの3分の1から2分の1程度の長さになるように、思い切って切り戻します。各枝の葉を1~2枚残すのがポイントです。

- 株元から半径20~30cmほどの円を描くように、スコップなどを地面に突き刺して古い根を切ります(根切り)。

- 根切りした溝に、化成肥料を追肥します。

- 最後に、たっぷりと水を与えます。

この更新剪定を行うことで、株がリフレッシュされて新しい枝葉が伸び、約1ヶ月後から品質の良い「秋ナス」が収穫できるようになります。少し勇気がいる作業ですが、秋まで長く楽しむためにぜひ挑戦してみてください。

ナスの水やりは1日に何回くらい?

「ナスは水で育つ」という言葉があるほど、ナスは生育期間を通じて非常に多くの水分を必要とします。

水やりは、ナス栽培における最も重要な管理作業の一つです。

水やりの基本的なタイミングは、「土の表面が乾いたら、鉢底や畝から水が流れ出るまでたっぷりと与える」ことです。

頻度は季節や天候、栽培方法(地植えかプランターか)によって変わります。

梅雨時期など雨が多いときは必要ありませんが、晴天が続く夏場は、朝と夕方の1日2回の水やりが必要になることもあります。

特に、土の量が限られるプランター栽培は乾燥しやすいため、水切れには細心の注意が必要です。

花を見れば健康状態がわかる!

ナスの花は、株の健康状態を教えてくれるバロメーターです。花の真ん中にある雌しべが、周りの雄しべよりも長ければ、水分も肥料も足りている健康な証拠。逆に、雌しべが短く雄しべに隠れてしまうようなら、水や肥料が不足しているサインです。すぐに追肥や水やりを行いましょう。

水分が不足すると、実がツヤのない「ぼけナス」になったり、固い「石ナス」になったりする原因となります。

また、乾燥はハダニなどの害虫の発生も助長します。美味しいナスを育てるために、水やりは決して怠らないようにしましょう。

ナスの隣に植えてはいけない野菜は?

家庭菜園で気をつけたいのが「連作障害」です。これは、同じ場所で同じ科の野菜を連続して栽培すると、土壌の栄養バランスが偏ったり、特定の病原菌や害虫が増えたりして、生育が悪くなる現象です。

このため、ナスの隣や、前年にナスを育てた場所に植えてはいけないのは、同じ「ナス科」の野菜です。

具体的には、トマト、ピーマン、ししとう、パプリカ、ジャガイモなどが該当します。

これらの野菜を近くで育てると、お互いに病害虫をうつし合ってしまうリスクも高まります。

ナス科の野菜を植えた場所は、最低でも3~4年は別の科の野菜を育てるようにしましょう。

連作障害は土壌病害の元

連作障害で特に怖いのが、青枯病や半身萎凋病といった土壌伝染性の病気です。一度発生すると治療が難しく、その土壌では長期間ナス科の野菜が作れなくなることもあります。計画的な作付けが非常に重要です。

一方で、一緒に植えることで良い影響を与え合う「コンパニオンプランツ」も存在します。

ナスの場合は、ニラやネギ、パセリ、マリーゴールドなどが有名です。

これらは、特定の病害虫を遠ざける効果があると言われています。

| 評価 | 野菜 | 理由 |

| 植えてはいけない | トマト、ピーマン、ジャガイモなど(ナス科) | 連作障害や病害虫のリスクが高まる |

| 相性が良い | ニラ、ネギ、パセリ、マリーゴールド | 特定の病害虫を遠ざける効果が期待できる |

総まとめ!ナス家庭菜園の育て方の要点

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

ポイント

- ナス栽培はポイントを押さえれば初心者でも楽しめる

- 植え付けは晩霜の心配がない5月上旬から中旬が最適

- 初心者は病気に強い「接ぎ木苗」から始めるのが確実

- 上級者は種から育てると珍しい品種に挑戦できる

- プランターは直径・深さ30cm以上の大型のものを選ぶ

- 日当たりと風通しの良い場所で育てることが重要

- 「ナスは水で育つ」と言われるほど水やりが大切

- 夏場は朝夕2回の水やりが必要な場合もある

- 肥料も定期的に与え、肥料切れを防ぐ

- ナスの花は株の健康状態を知るバロメーターになる

- 支柱は「3本仕立て」が基本で、枝折れを防ぐ

- 日々の「切り戻し剪定」で次々と収穫できる

- 夏場の「更新剪定」で美味しい秋ナスが楽しめる

- トマトやピーマンなど同じナス科の野菜との連作は避ける

- コンパニオンプランツを活用するのもおすすめ