大葉を家庭菜園で育てていると「なぜこんなに虫がつくのか?」と悩むことが多い。

特にしそは虫がつきやすい植物の一つで、アブラムシやハダニ、ヨトウムシなどの害虫に狙われやすい。

なかでもシソ害虫メイガは、葉を食い荒らす厄介な存在だ。

では、大葉に虫がわく原因は何か?そして、大葉に虫がつかないようにする方法はあるのか?

本記事では、大葉の虫食い対策として、酢を活用する方法や、コーヒーを使った虫除け対策を紹介する。

また、しそを育てる際のプランターや室内栽培のコツ、シソを植えてはいけない場所についても解説する。

大葉の虫食いがひどいときの具体的な対処法や、虫の発生を防ぐ環境づくりについても詳しく解説するので、これから家庭菜園で大葉を育てる人はぜひ参考にしてほしい。

この記事の内容

- 大葉に虫がわく原因とその対策方法

- 大葉の虫食いを防ぐための自然な対策(酢やコーヒーの活用法)

- しそをプランターや室内で育てる際の害虫対策のポイント

- シソ害虫メイガやアブラムシなど特定の害虫への効果的な対処法

家庭菜園で大葉につく虫を防ぐための基礎知識

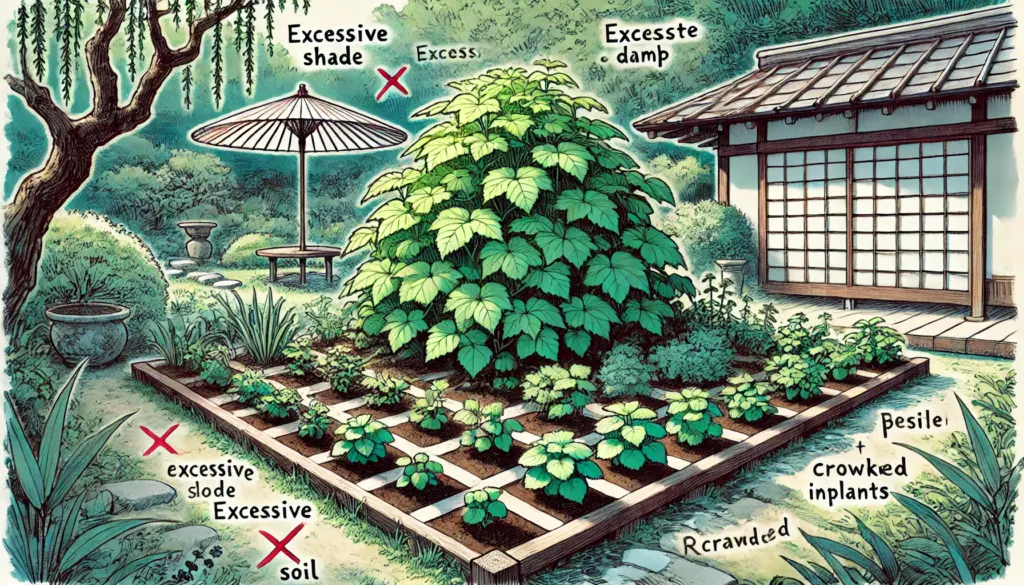

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

大葉に虫がわくのはなぜ?つかないようにする方法

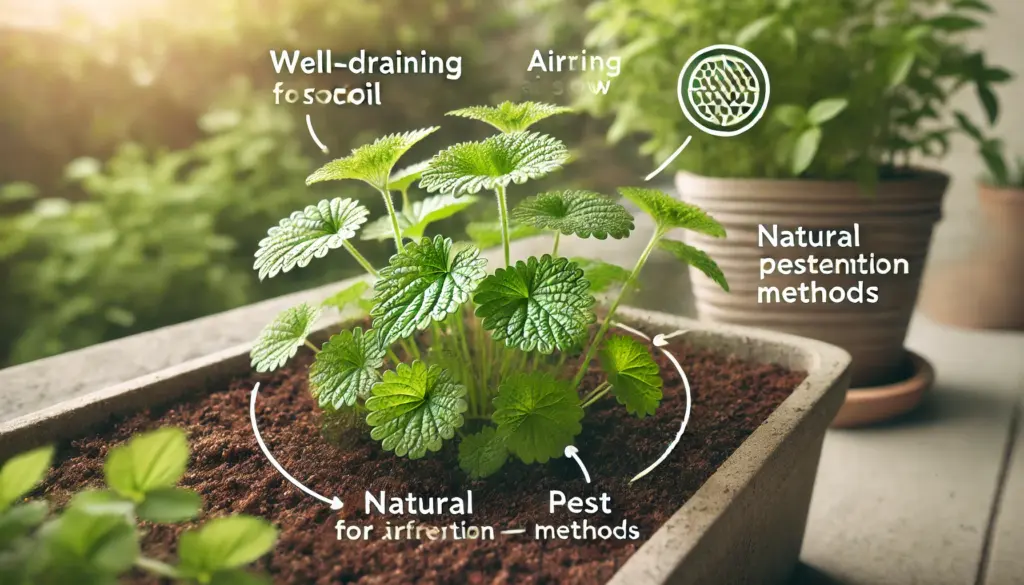

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

大葉に虫が発生する主な原因は、環境や管理方法にあります。

特に高温多湿な条件では害虫が繁殖しやすく、葉の柔らかさが虫を引き寄せます。

さらに、夜間の気温が高い状態が続くと、害虫がより活発に活動しやすくなります。

特に、アブラムシやハダニ、ヨトウムシなどは、気温が上昇する季節に急増しやすい傾向があります。

また、窒素分の多い肥料を過剰に与えると、害虫を誘引する成分が増え、より多くの虫が寄ってくる原因となります。

肥料の種類や与えるタイミングを誤ると、害虫が発生しやすい環境を作ってしまうため、慎重に管理することが大切です。

適切な日当たりと風通しを確保することで、湿気を抑え、害虫の発生リスクを減らすことができます。

さらに、定期的な葉のチェックを行い、虫が付きやすい葉の裏側を確認する習慣をつけましょう。

特に、葉の裏側や茎の付け根には害虫が隠れやすいため、注意深く観察することが重要です。

もし害虫を見つけた場合は、早めに取り除くことで被害を最小限に抑えることができます。

予防策として、防虫ネットを設置したり、忌避効果のある植物(例えば、ネギやミント)を近くに植えたりするのも有効です。

これらの対策を組み合わせることで、大葉を健康に保ち、害虫の被害を防ぐことができます。

しそは虫がつきやすい?予防のコツ

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

しそは香りが強いため、比較的虫がつきにくいと考えられがちですが、実際にはアブラムシやハダニ、バッタなどの害虫が発生しやすい植物です。

特に、葉が密集していると害虫の隠れ場所になりやすくなります。

これを防ぐためには、こまめな剪定を行い、風通しを良くすることが重要です。

害虫の予防策として、物理的な対策と環境整備の両方を取り入れると効果が高まります。

まず、害虫が飛来するのを防ぐために防虫ネットを活用し、物理的に虫が入り込まない環境を作りましょう。

特に、アブラムシは小さくネットの隙間から入り込むことがあるため、目の細かい防虫ネットを選ぶと効果的です。

また、葉の裏に水をスプレーすることで、ハダニの発生を抑えることができます。

ハダニは乾燥した環境を好むため、適度な湿度を保つことが予防につながります。

定期的に葉の裏まで水をかけ、ハダニが発生しにくい環境を整えましょう。

さらに、コンパニオンプランツを活用するのも有効です。

例えば、ネギやミントなどの香りが強い植物をしその近くに植えると、害虫を寄せ付けにくくなります。

自然な害虫忌避効果を利用することで、農薬を使わずに安全にしそを育てることができます。

最後に、土壌管理も忘れてはいけません。

しその根元に敷き藁やマルチングを施すことで、地表の乾燥を防ぎつつ、害虫の発生を抑えることができます。

適切な土壌環境を維持することが、害虫の被害を最小限に抑える鍵となります。

大葉の虫食いがひどいときの対処法

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

大葉の葉が虫に食われてしまった場合、被害の程度に応じた適切な対策を講じることが重要です。

まず、被害が軽度であれば、被害を受けた葉を取り除き、虫を手で駆除することで対応できます。

アブラムシやハダニなどの小さな害虫であれば、水圧を利用して葉の裏側を重点的に洗い流すのも効果的です。

しかし、食害が広範囲に及ぶ場合は、自然由来の害虫対策を取り入れるのがおすすめです。

木酢液やニームオイルなどの天然成分を含む農薬を散布することで、害虫を寄せ付けにくい環境を作ることができます。

特に木酢液は虫の忌避効果が高く、ニームオイルは害虫の成長を阻害する働きがあるため、継続的に使用することで効果を実感しやすくなります。

また、害虫の発生を抑えるために、周囲の雑草をこまめに除去することも重要です。

雑草が生い茂ると害虫の隠れ場所となり、大葉に被害が及ぶリスクが高まります。

定期的に雑草を取り除き、風通しの良い環境を維持することで、害虫の発生を抑制できます。

さらに、被害を最小限に抑えるためには、害虫の天敵を活用するのも有効です。

例えば、テントウムシやカマキリなどはアブラムシを捕食し、自然な形で害虫の増殖を抑えてくれます。

これらの天敵が生息しやすい環境を作ることで、農薬に頼らない害虫対策を実践できます。

加えて、コンパニオンプランツを活用するのも一つの方法です。

シソ科の植物と相性の良いミントやネギを近くに植えることで、害虫を寄せ付けにくくすることが可能です。

特に、ネギの強い香りはアブラムシの忌避効果があるため、大葉と一緒に育てると相乗効果が期待できます。

最終的に、大葉の虫食い被害を防ぐためには、日常的な観察と適切な管理が不可欠です。

定期的に葉の状態をチェックし、早期発見・早期対策を徹底することで、健康な大葉を育てることができます。

酢を使った大葉の虫食い対策

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

最近の悩み🌿

大葉の裏に赤い虫が………これってハダニですかね……?茄子やピーマンの葉の裏にも居たのでやさお酢シャワーぶっかけましたが、大葉は収穫したらせっせと綺麗にする作業………大変ッ\(ᯅ̈ )/

でも虫の耐性レベルが着々と上がっている…

#家庭菜園初心者 #ベランダ菜園 #プランター栽培 pic.twitter.com/qCyrgZf3US— まんまる☺︎育児しながら家庭菜園 (@mmm112939m) August 18, 2021

酢は手軽にできる自然な害虫対策として非常に有効です。

酢の強い匂いは害虫を寄せ付けにくくする効果があり、特にアブラムシやハダニなどの害虫に対して高い忌避効果を発揮します。

さらに、酢には殺菌作用もあるため、害虫が媒介する病気の予防にも役立ちます。

酢を水で10倍程度に薄めてスプレーボトルに入れ、大葉の葉や茎に吹きかけることで、虫の発生を抑えることができます。

特に葉の裏側や茎の付け根は害虫が付きやすい場所なので、念入りにスプレーするのがポイントです。

さらに、スプレー後に葉を軽くブラッシングすることで、付着した害虫を落とすことができます。

また、酢にニンニクや唐辛子を加えることで、より強力な虫除けスプレーを作ることが可能です。

例えば、酢100mlに対し、みじん切りにしたニンニク1片と唐辛子1本を漬け込み、一晩寝かせた後に水で10倍に薄めて使用すると、さらに強力な忌避効果が期待できます。

ただし、酢は酸性が強いため、頻繁に使用すると葉を傷める可能性があります。

葉が変色したり、萎れたりする原因になることもあるため、週に1〜2回程度の散布にとどめるのが理想です。

また、日中の強い日差しの下で使用すると葉焼けの原因になるため、早朝や夕方などの涼しい時間帯に散布するのがおすすめです。

さらに、酢スプレーを使用する際には、他の防虫対策と併用するとより効果的です。

例えば、防虫ネットを設置したり、コンパニオンプランツとしてネギやミントを近くに植えたりすることで、害虫を寄せ付けにくい環境を作ることができます。

このように、酢を活用した虫食い対策は手軽でありながら、自然で安全な方法として家庭菜園に取り入れやすいものです。

正しい方法で使用し、大葉を健康に保ちましょう。

コーヒーを活用した大葉の虫除け方法

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

コーヒーかすには害虫を遠ざける効果があるため、大葉の虫除け対策として非常に有効です。

特にナメクジやアリ、アブラムシに対して効果が期待でき、自然な方法で害虫の被害を抑えることができます。

乾燥させたコーヒーかすを株元に撒くことで、害虫が寄り付きにくくなります。

これは、コーヒーかすの匂いや成分が害虫の行動を抑制するためです。

また、土に混ぜ込むことで、土壌改良効果も期待できます。

コーヒーかすは微生物の働きを活発にし、土の通気性を向上させるため、大葉の根の発育を助けるメリットもあります。

さらに、コーヒーを抽出した後の液を水で10倍程度に薄めてスプレーボトルに入れ、葉の表裏に散布する方法も効果的です。

特にアブラムシやハダニの予防に役立ち、葉の健康を保つのに役立ちます。

葉の裏側や茎の根元に重点的にスプレーすると、害虫が付きにくくなるだけでなく、すでにいる害虫の排除にも効果を発揮します。

また、コーヒーかすにはカフェインやその他の有機成分が含まれており、これが害虫にとって忌避効果をもたらします。

ただし、カフェインの含有量が高すぎると植物に負担をかける可能性があるため、必ず薄めた状態で使用することが重要です。

特に濃度が高すぎると、葉が変色したり、生育に悪影響を及ぼすことがありますので、適切な濃度を守りながら使用するようにしましょう。

このように、コーヒーを活用した大葉の虫除け方法は、手軽でありながら効果的な手段の一つです。

化学薬品を使用せずに害虫対策をしたい場合には、ぜひ試してみてください。

コーヒーを使った家庭菜園の害虫対策については、下の記事で詳しく解説しています。

-

参考家庭菜園の害虫対策にコーヒーの活用!効果的な方法と注意点

続きを見る

家庭菜園で大葉につく虫対策の具体的な方法

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

ポイント

シソを植えてはいけない場所とは?

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

シソは比較的育てやすい植物ですが、植える場所によっては害虫の発生リスクが高まります。

特に、湿気がこもりやすい日陰や風通しの悪い場所では、害虫が繁殖しやすくなります。

また、過去に害虫被害が発生した場所では、卵や幼虫が土中に潜んでいる可能性があるため注意が必要です。

特に、連作を行うと土壌中に害虫の幼虫や菌が残りやすく、翌年の栽培時に被害が拡大することがあります。

シソを植える際は、日当たりと風通しの良い場所を選び、定期的に土を入れ替えることで害虫の発生を抑えましょう。

また、シソの近くに特定の植物を植えることも影響を与えます。

例えば、ミントなどのシソ科の植物を近くに植えると、交雑してしまい本来の風味が損なわれる可能性があります。

さらに、ジャガイモやナスなどのナス科の植物の近くでは、病害虫が広がりやすくなるため、離れた場所で育てることが推奨されます。

プランターでのしその育て方と虫対策

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

プランターでしそを育てる場合、適切な管理をすることで害虫のリスクを抑えられます。

まず、土の排水性を良くし、根腐れを防ぐことが大切です。

水はけの良い培養土を使用し、プランターの底には鉢底石を敷くと効果的です。

また、プランターの素材選びも重要で、通気性の良い素焼き鉢や排水穴がしっかり確保されたプラスチック鉢を選ぶと良いでしょう。

害虫対策として、防虫ネットを設置し、物理的に虫の侵入を防ぐ方法が有効です。

特にアブラムシはプランター栽培でも発生しやすいため、ネットを活用することで被害を軽減できます。

加えて、プランターの位置を定期的に変えることで、害虫の定着を防ぐことができます。

特に風通しの良い場所に置くと、湿気がこもらず害虫の発生を抑えられるでしょう。

さらに、シソの根元に敷き藁や腐葉土を敷くことで、土の乾燥を防ぎながら害虫の侵入を減らす効果が期待できます。

水やりの際は、葉の裏にも軽く霧吹きをすることでハダニの発生を防ぐことができます。

こうした工夫を取り入れることで、プランター栽培でも健康なシソを育てることが可能になります。

室内でのしそ栽培で害虫を防ぐコツ

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

室内でしそを育てる場合、屋外とは異なる害虫対策が必要です。

室内栽培では、換気が不十分だとカビやコバエが発生しやすくなるため、こまめに空気を循環させることが大切です。

また、市販の培養土には害虫の卵が混ざっていることがあるため、購入後に一度熱湯消毒するのも有効な対策です。

さらに、葉の裏にスプレーで水を吹きかけることで、ハダニなどの害虫を防ぐことができます。

加えて、LEDライトなどの補助照明を使用することで、植物の健康状態を維持し、害虫の発生を抑えることができます。

また、土壌の乾燥を防ぐために、適切な水やりを行うことも重要です。

水が不足するとシソの抵抗力が低下し、害虫の影響を受けやすくなります。

特に冬場は乾燥しやすいため、加湿器を使用するのも効果的です。

さらに、室内に観葉植物を多く置くことで、害虫が特定の植物に集中するのを防ぐことができます。

メイガなどの害虫からシソを守る方法

シソにはメイガという害虫がつきやすく、葉を食い荒らすことがあります。

メイガの幼虫は葉を糸でつづりながら成長するため、早期発見と駆除が重要です。

予防策として、害虫が好む環境を作らないようにし、定期的に葉のチェックを行いましょう。

特に、風通しの悪い場所ではメイガの発生リスクが高まるため、こまめに葉の間引きを行い、風通しを確保することが大切です。

また、メイガの成虫は夜行性のため、夜間に発生しやすい傾向があります。

対策として、夕方以降は室内の明るさを抑え、光に寄ってくる害虫を減らす工夫をするのも有効です。

加えて、メイガの被害が見られた場合は、被害葉を切り取るか、自然農薬を散布して対処します。

ニームオイルや木酢液を使用すると、メイガの幼虫の発育を抑制する効果が期待できます。

さらに、メイガの天敵であるテントウムシを活用することで、自然な害虫コントロールが可能になります。

テントウムシを呼び寄せるために、花を咲かせる植物(マリーゴールドやディルなど)をシソの近くに植えると、害虫を減らす助けになります。

こうした工夫を取り入れることで、メイガによる被害を最小限に抑え、健康なシソを育てることができます。

天然植物活力液【HB-101】の活用方法

野菜・果実・米・茶・花・樹木と、すべての植物栽培にお使いいただける天然植物活力液「HB-101」。

農園はもちろん、家庭菜園・ガーデニング・ベランダ園芸など、植物を育てるすべての方におすすめです。

【HB-101】は、スギ、ヒノキ、マツ、オオバコのエキスを抽出・精製し、混合した天然植物活力液です。

HB-101は、植物の活力化、土壌の改善、そして植物の免疫力を高めるという3つの効果を持っています。

植物の活力化については、葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み、細胞を活性化させます。

これにより、植物は青々とした葉、丈夫な茎と根を育てることができます。

また、HB-101は土壌のバランスを整える効果もあります。

有効微生物の繁殖を助け、土壌中のバランスを保つことで、健康な土壌づくりに役立ちます。

特に、マルチングを行った後の安定した土壌環境では、HB-101の効果がさらに持続しやすくなります。

さらに、植物の免疫力を高め、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果によって、病気や害虫から植物を守ることができます。

千葉県や山梨県の農業試験場でも、その効果が実証されており、特に成長初期やストレスがかかった際に使用すると、より効果を発揮します。

※クリックすると公式サイトに飛びます

畑のレンタルサービスもおすすめ

家庭菜園を始めたいけれど、庭やスペースがない場合には、畑のレンタルサービスを利用するのも一つの方法です。

レンタル畑では、季節ごとの野菜の種や苗、重たい肥料もあらかじめ用意されています。

お客様の声を反映した作付計画に基づき、病害虫に強く収穫量の多い高品質な品種を厳選して提供してくれます。

また、畑には重たい農具や持ち運びにくい刃物もすべて常備されています。

クワやスコップ、剪定バサミ、防虫ネットなど、必要な道具や資材が揃っており、初心者でも栽培を成功させやすい環境が整っています。

さらに、農具の使い方や栽培方法についても丁寧に教えてもらえるため、学びながら家庭菜園を楽しむことができます。

特に、シェア畑![]() のようなサービスでは、化学農薬を使わず、有機質肥料を使用して自然の力でおいしい野菜を育てることが可能です。

のようなサービスでは、化学農薬を使わず、有機質肥料を使用して自然の力でおいしい野菜を育てることが可能です。

収穫した野菜はその場で安心して食べることができ、新鮮な旬野菜を食卓に並べることができます。

※クリックすると公式サイトに飛びます

家庭菜園で大葉につく虫を防ぐポイント

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

ポイント

- 大葉に虫がつく主な原因は高温多湿と管理方法

- 窒素分の多い肥料は害虫を引き寄せる要因になる

- 風通しをよくし、葉の裏を定期的にチェックすることが重要

- 防虫ネットやコンパニオンプランツで害虫を予防できる

- しそは香りが強いが、アブラムシやハダニがつきやすい

- ハダニ対策には葉裏への水スプレーが有効

- 害虫の被害がひどい場合は木酢液やニームオイルを活用

- 雑草の除去が害虫発生の抑制につながる

- 酢スプレーはアブラムシやハダニの忌避効果が高い

- コーヒーかすはナメクジやアブラムシの防除に役立つ

- シソを湿気の多い場所に植えると害虫のリスクが高まる

- プランター栽培では通気性と排水性の良い土を選ぶべき

- 室内栽培では換気と土の熱湯消毒で害虫を防ぐ

- メイガは葉を糸でつづるため、早期発見が大切

- 害虫の天敵を利用すると農薬を使わずに防除できる