家庭菜園でピーマンをプランター栽培しようと考えている方に向けたこの記事では、初心者でも無理なく始められる育て方をわかりやすく解説します。

ピーマンの種まきの時期や「いつまでに始めればいいのか」、最適な日当たり環境やプランターの大きさ・深さ、さらに1つのプランターで2株育てる方法まで、実践的な情報を網羅しています。

また「家庭菜園でピーマンを育てるのは難しいですか?」といった疑問に対する答えや「ピーマンの隣に植えてはいけないものは何ですか?」といった栽培の注意点も紹介。

さらに「ピーマンをプランターで何株育てられますか?」という質問にも具体的に答えながら、育たない原因への対策も丁寧に解説します。

家庭菜園でのピーマン栽培を成功させたい方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。

この記事の内容

- ピーマン栽培に適した時期や種まきのタイミングがわかる

- プランターの大きさ・深さや株数の目安が理解できる

- 育たない原因と日当たり・水やりなどの対策がわかる

- 植えてはいけない植物やおすすめの品種が把握できる

家庭菜園のプランターでピーマンを育てよう

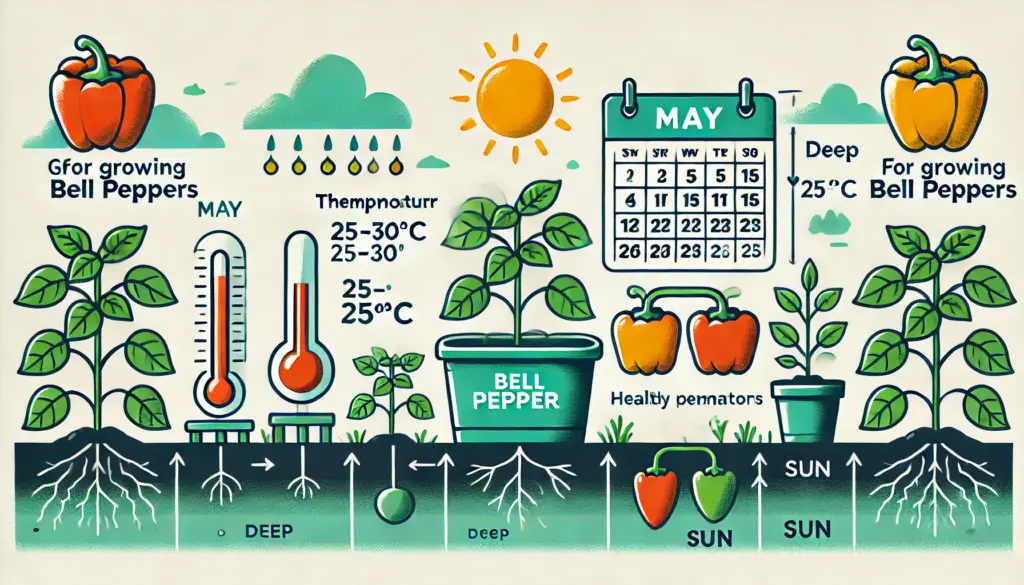

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

ピーマン栽培の最適な時期とは?

ピーマンの栽培には、気温が安定する春から初夏が最適とされています。

これは、ピーマンが20~30℃の温暖な気候を好み、寒さに弱いためです。

特に、寒暖差の激しい初春ではなく、日中の気温が安定し始める5月中旬から下旬が植え付けに適したタイミングといえます。

植え付け時期が早すぎると、成長が停滞したり苗が傷むリスクがあります。

そのため、関東以北の地域ではゴールデンウィーク明けを目安にするとよいでしょう。

さらに、遅霜の心配がある地域では、苗がダメージを受けないように不織布やビニールカバーなどで保護することが推奨されます。

これにより根付きがよくなり、苗が順調に生育を始めやすくなります。

種まきから収穫までの流れ

ピーマンを種から育てる場合、2月頃から育苗をスタートさせる必要があります。

発芽には25~30℃の高めの温度が必要であり、また苗が定植できる状態に育つまでには約2カ月半を要します。

このため、育苗には加温設備や暖かい室内の環境が欠かせません。

セルトレイやポットに種をまいた後、日当たりの良い窓辺や加温マットなどを利用して発芽を促します。

発芽後は、本葉が2~4枚になった段階で間引きし、元気な苗を選んで育て続けます。

さらに、本葉が8~10枚程度に育ったらプランターに植え替えます。

植え替え後は、支柱を立てて倒伏を防ぎ、わき芽の整理(整枝)や追肥も行います。

花が咲いてから実が大きくなるまでには15~20日ほどかかり、早いもので6月には初収穫が可能となります。

収穫期を長く楽しむためにも、定期的な手入れと観察が重要です。

ピーマンが育たない原因と対策

ピーマンが思うように育たない主な原因には、気温の不足、水やりの失敗、日照条件の悪さなど、いくつかの要因が考えられます。

たとえば、気温がまだ低い時期に苗を植えると、根がうまく張らずに生育が鈍り、結果として実の付き方が悪くなる傾向があります。

これは、ピーマンが本来暖かい気候を好む野菜であるため、低温にさらされることでストレスを受けやすいからです。

また、水分管理が適切でない場合にも注意が必要です。

水切れを起こすと葉がしおれてしまい、光合成の能力が落ちてしまいます。

一方で、過度に水を与えすぎると土壌の中の酸素が不足し、根腐れを引き起こすリスクが高まります。

根腐れは一度起こると回復が難しく、生育全体に大きな影響を与えます。

そのため、天候や土の湿り具合を観察しながら、朝方や夕方に適切な量の水を与えるようにしましょう。

さらに、風通しの悪い場所に置いていると湿気がこもりやすく、病害虫が発生しやすくなることもあります。

定期的に鉢やプランターの位置を見直し、風の通る日当たりの良い場所を選ぶことが、健やかな成長にとって不可欠です。

こうした複合的な要因を見直しながら、環境を整えていくことで、ピーマンが本来持つ生育力を引き出すことができるでしょう。

日当たりが悪いとどうなる?

ピーマンにとって、日照は成長と実付きに大きく影響する要素の一つです。

日当たりが悪い場所で育てると、光合成が十分に行えず、葉や茎の発育が遅れる原因となります。

特に、苗がまだ小さいうちに日光が不足すると、軟弱な苗になってしまい、その後の生育にも悪影響を及ぼします。

また、実がついたとしても数が少なかったり、サイズが小さくなったりするケースも見られます。

日照不足のもうひとつのリスクは、病気への耐性が弱くなることです。

日光を十分に浴びて健康に育った株は、害虫や病原菌に対する抵抗力も高くなりますが、陰になっている場所で育った株はストレスを受けやすく、病気にかかる確率が高くなります。

ベランダ栽培では、特に建物の構造や方角によって日当たりが制限されがちです。

西日しか当たらない場所では日照時間が不足しやすくなるため、可能であれば南向きの窓辺やバルコニーを利用すると良いでしょう。

理想的な日照条件としては、毎日3〜5時間以上の直射日光が当たる場所が挙げられます。

季節や天候によっても変動はありますが、日中の早い時間帯にしっかり光を取り込めるように工夫すると、より健康な株を育てやすくなります。

プランターの大きさと深さの選び方

ピーマンを健康に育てるには、適切なプランターのサイズがとても重要です。

特に家庭菜園では、限られたスペースでの栽培になるため、最初の準備段階で使用する容器の選定が収穫量や品質に大きく影響します。

一般的に推奨されるサイズは、容量25L以上、深さ30cm以上のプランターです。

このサイズであれば、ピーマンの根がしっかりと広がることができ、十分な養分と水分を吸収できる環境を整えられます。

ピーマンの根は比較的浅く、横方向に広がる性質があります。

そのため、深さだけでなく横幅のある容器を使うことが、生育を助けるポイントとなります。

小さすぎる容器を使うと、根がすぐにいっぱいになってしまい、根詰まりを起こしてしまいます。

根詰まりが発生すると、養分や水の吸収がうまくできず、葉が黄色く変色したり、実がつきにくくなったりすることがあります。

また、大きめのプランターを使用することで、1株ごとの間隔にも余裕を持たせられ、通気性が良くなります。

これにより病害虫の予防にもなり、管理のしやすさも向上します。結果として、1株あたりの成長が安定し、多収を見込むことができます。

特に家庭菜園初心者には、少し余裕のあるサイズを選ぶことで失敗を防ぎやすくなります。

ピーマンの隣に植えてはいけないもの

ピーマンの隣に植える植物の選び方にも注意が必要です。

まず避けるべきなのは、ナスやトマト、ジャガイモといったナス科の植物です。

これらを連続して同じ土や隣接する場所に植えることで、連作障害が発生しやすくなります。

連作障害とは、同じ科の植物を繰り返し育てることで、特定の病原菌や害虫が土壌に蓄積され、植物の成長を妨げる現象のことです。

さらに、ピーマンと相性の悪い植物を隣に植えると、根の競合が起きてしまうことがあります。

根が同じ場所で栄養や水を奪い合い、結果としてどちらの生育も妨げられてしまうのです。

特に根を深く張る植物や、繁殖力の強い植物は避けたほうがよいでしょう。

逆に、相性の良い植物=コンパニオンプランツを隣に植えると、ピーマンの育成にプラスの効果をもたらすこともあります。

たとえば、バジルは虫よけ効果があり、香りによって害虫を遠ざける働きがあるとされています。

また、マリーゴールドは土中のセンチュウ類を抑える作用があり、ピーマンと相性の良い植物として知られています。

植え付けの際は、こうした植物の組み合わせを意識すると、より良い栽培環境をつくることができます。

家庭菜園のプランターでピーマンを楽しむ方法

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

ポイント

プランターに2株植えるコツ

1つのプランターに2株植える場合は、株間を30cm以上確保することが非常に重要です。

これは、ピーマンが広く根を張る植物であり、狭いスペースで複数の株を育てると根が絡み合い、互いに栄養や水分を奪い合ってしまうためです。

根が十分に張れないと、葉が黄色くなったり、実の付きが悪くなるなど、生育に悪影響が出やすくなります。

また、競合が強くなることで株のストレスが増し、病害虫にもかかりやすくなります。

さらに、支柱は各株ごとに1本ずつ用意し、それぞれを別々に誘引することが望ましいです。

誘引とは、茎や枝を支柱に結びつけて成長をサポートする作業のことです。

このとき、茎が傷まないように麻ひもなど柔らかい素材を使って、ゆとりをもって8の字に結ぶとよいでしょう。

これにより、風で株が倒れたり、2株の枝が絡み合ってしまったりするのを防げます。

また、プランターのサイズは2株分としてはやや大きめのものを選びましょう。

横幅にも余裕があるタイプを選ぶことで、風通しもよくなり、湿気がこもりにくくなります。

湿度の管理がしやすい環境は、うどんこ病や灰色かび病などの病気を防ぐうえでも重要です。

全体として、2株を育てる際には、根のスペース、誘引の工夫、通気性の確保という3つのポイントを意識して配置を整えると、より健全な成長が期待できます。

ピーマンは何株まで育てられる?

一般的な大型プランター(容量約50L)では、2株まで育てるのが適正とされています。

これ以上の株数を同じプランターに植えてしまうと、根が密集してしまい、養分や水分が不足しがちになります。

その結果、株が弱り、葉の色が悪くなったり、花や実の数が減ったりすることがあります。

さらに、通気性も悪化し、湿気がたまりやすくなることで病気の発生リスクも高まります。

プランターの大きさは、育てる株数に応じて慎重に選びましょう。

1株あたりのスペースが十分に確保できていれば、根の張り方や葉の広がりも安定し、株全体のバランスがよくなります。

家庭菜園初心者の場合は、最初から2株を同時に育てるのではなく、まずは1株で様子を見るのがおすすめです。

1株で基本的な育て方や管理の流れをつかみ、自信がついてきた段階で株数を増やすことで、失敗のリスクを抑えることができます。

また、1株でも収穫量は十分見込めます。品種によっては1株で50個以上のピーマンを収穫できることもありますので、まずはひとつの株を丁寧に育てて、栽培の楽しさを実感してみてください。

プランター向きのおすすめ品種

プランター栽培には、「ピー太郎」や「京波」といった、背丈があまり高くならず、コンパクトで扱いやすい品種が特におすすめです。

これらの品種は、限られたスペースでも無理なく育てられることに加え、病気に対する耐性が高く、安定して実をつけやすいという特長があります。

特に「ピー太郎」は、一般的なピーマンよりも苦味が少なく、味にクセがないため、子どもを含めた家族全員が食べやすい点でも人気を集めています。

また、果肉が厚くてやわらかく、炒め物やサラダにも適しているため、家庭の料理にも幅広く活用できます。

一方の「京波」は、果実の色が濃くて美しく、見た目にも魅力的です。

収穫した際の見栄えが良いため、育てた野菜をそのまま食卓に並べる喜びを味わうことができます。

どちらの品種も、管理の手間が少なく、比較的短期間で収穫までこぎつけられる点も魅力です。

品種選びに迷ったときは、「家庭菜園向け」「初心者向け」といったラベルや説明がついている苗を選ぶと安心です。

これらは家庭での栽培に最適化されているため、初めて野菜作りに挑戦する人でも育てやすく、成功体験につながりやすいでしょう。

いつまで収穫できるの?

ピーマンの収穫時期は、地域や栽培環境にもよりますが、通常は6月頃から始まり、気温が安定している年であれば10月下旬まで続けることができます。

初めて実がついた場合は、長さ6〜7cmのサイズになったタイミングで収穫するのが理想です。

このサイズで摘み取ることで、株全体への負担が軽減され、次の実が育ちやすくなります。

また、早めの収穫は株のエネルギー配分を調整する効果があり、全体的な実付きのペースを安定させることにもつながります。

完熟させると果実は赤くなり、甘みが増して味もまろやかになりますが、その分、株への負担が大きくなります。

とくに家庭菜園で複数の実を一度に完熟させようとすると、養分が集中して他の実がつきにくくなるため、赤くなる前の段階でこまめに収穫するのがおすすめです。

また、収穫期間を長く保つには、追肥を2週間に1度のペースで施すことが大切です。

使用する肥料は、チッソ・リン酸・カリがバランスよく配合された化成肥料が適しています。

さらに、収穫後に株元に軽く土寄せをして、根の保護と肥料の吸収効率を高めることも効果的です。

これらの工夫を行うことで、6月から10月まで、安定してピーマンの収穫を楽しむことができます。

家庭菜園は初心者でも育てられる?

ピーマンは、家庭菜園を始めたばかりの初心者にも非常に育てやすい野菜として知られています。

その理由の一つは、病害虫に比較的強く、他の野菜に比べて特別なケアを必要としないためです。

さらに、日々の手入れもそれほど複雑ではなく、管理のハードルが低いことからも人気があります。

ただし、まったく放置してよいわけではなく、水やりのタイミングや量の調整、整枝作業、倒れないように支柱を設置するといった、基本的な管理は欠かせません。

これらの作業をきちんと行うことで、ピーマンは順調に育ちやすくなります。

また、初めての方には種から育てるよりも、市販の苗からスタートするのがおすすめです。

苗を使えば、発芽や初期の育成で失敗するリスクが減り、よりスムーズに栽培を楽しめます。

苗の状態からスタートすることで、育成に必要な作業に集中できるため、栽培の流れも理解しやすくなります。

必要な知識や作業の手順をしっかりと身につけ、毎日の観察と手入れを丁寧に行えば、家庭でもたくさんのピーマンを収穫することができます。

自分で育てたピーマンを食卓に並べる喜びを、ぜひ味わってみてください。

天然植物活力液【HB-101】の活用方法

野菜・果実・米・茶・花・樹木と、すべての植物栽培にお使いいただける天然植物活力液「HB-101」。

農園はもちろん、家庭菜園・ガーデニング・ベランダ園芸など、植物を育てるすべての方におすすめです。

【HB-101】は、スギ、ヒノキ、マツ、オオバコのエキスを抽出・精製し、混合した天然植物活力液です。

HB-101は、植物の活力化、土壌の改善、そして植物の免疫力を高めるという3つの効果を持っています。

植物の活力化については、葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み、細胞を活性化させます。

これにより、植物は青々とした葉、丈夫な茎と根を育てることができます。

また、HB-101は土壌のバランスを整える効果もあります。

有効微生物の繁殖を助け、土壌中のバランスを保つことで、健康な土壌づくりに役立ちます。

特に、マルチングを行った後の安定した土壌環境では、HB-101の効果がさらに持続しやすくなります。

さらに、植物の免疫力を高め、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果によって、病気や害虫から植物を守ることができます。

千葉県や山梨県の農業試験場でも、その効果が実証されており、特に成長初期やストレスがかかった際に使用すると、より効果を発揮します。

※クリックすると公式サイトに飛びます

畑のレンタルサービスもおすすめ

家庭菜園を始めたいけれど、庭やスペースがない場合には、畑のレンタルサービスを利用するのも一つの方法です。

レンタル畑では、季節ごとの野菜の種や苗、重たい肥料もあらかじめ用意されています。

お客様の声を反映した作付計画に基づき、病害虫に強く収穫量の多い高品質な品種を厳選して提供してくれます。

また、畑には重たい農具や持ち運びにくい刃物もすべて常備されています。

クワやスコップ、剪定バサミ、防虫ネットなど、必要な道具や資材が揃っており、初心者でも栽培を成功させやすい環境が整っています。

さらに、農具の使い方や栽培方法についても丁寧に教えてもらえるため、学びながら家庭菜園を楽しむことができます。

特に、シェア畑![]() のようなサービスでは、化学農薬を使わず、有機質肥料を使用して自然の力でおいしい野菜を育てることが可能です。

のようなサービスでは、化学農薬を使わず、有機質肥料を使用して自然の力でおいしい野菜を育てることが可能です。

収穫した野菜はその場で安心して食べることができ、新鮮な旬野菜を食卓に並べることができます。

※クリックすると公式サイトに飛びます

家庭菜園でピーマンをプランター栽培するポイント総まとめ

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

ポイント

- ピーマンの植え付けは5月中旬〜下旬が最適

- 種まきは2月から始めて育苗が必要

- 発芽には25〜30℃の高温環境が求められる

- 苗は本葉8〜10枚でプランターへ定植する

- 定期的な整枝と支柱設置で生育が安定する

- ピーマンは20〜30℃の気候を好む

- 育たない原因は低温・水の過不足・日照不足など

- 根腐れを防ぐには過湿を避けることが重要

- 日当たりは1日3〜5時間の直射日光が理想

- プランターは25L以上・深さ30cm以上を選ぶ

- ナス科の植物との混植は連作障害の原因になる

- コンパニオンプランツは病害虫予防に効果的

- 1プランターに2株植える際は株間30cm以上取る

- 初心者はまず苗1株から育てるのがおすすめ

- ピーマンは品種選びで収穫量や味が大きく変わる