家庭菜園を楽しんでいる方にとって、旅行や出張などでの長期不在時の水やりは悩みの種ですよね。大切に育てている野菜や植物を枯らしたくない、でも誰かに頼むのも気が引ける…そんな経験はありませんか。

実は、家庭菜園の自動水やりシステムは、身近な材料で意外と簡単に自作できるのです。

この記事では、「長期不在時の水やりはペットボトルでできますか?」や「ペットボトルで自動かん水の作り方は?」といった疑問にお答えします。

ペットボトルや100均、ダイソーで手に入るアイテムを使った手軽な方法から、毛細管現象を利用した水やり自作のコツ、さらにはホースを使い自動で1週間以上も水やり可能な本格的なシステムまで、幅広く解説。

将来的にはIoTを活用した自動水やり機の自作にも挑戦できるかもしれません。まずは簡単な方法から、あなたにぴったりの自動水やり器を見つけてみませんか。

この記事の内容

- 身近な材料でできる自動水やり器の作り方

- 長期旅行にも対応可能な本格的システムの構築法

- 自作する際の注意点と成功のためのコツ

- 各方法のメリット・デメリットの比較

初心者向け家庭菜園の自動水やり自作ガイド

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

ポイント

長期不在時の水やりはペットボトルでできますか?

結論から言うと、ペットボトルを使った自動水やりは可能です。特に2~3日程度の短期間の不在であれば、非常に手軽で効果的な方法と言えるでしょう。ペットボトル方式の最大のメリットは、何と言ってもその手軽さとコストの低さにあります。

例えば、飲み終えた2Lのペットボトルを再利用すれば、材料費はほとんどかかりません。急な外出や短い旅行の際に、わざわざ高価な自動水やり器を購入しなくても、すぐに対策を講じることができるのが魅力です。

実際に多くの方が、この方法で不在時の水やりを乗り切っています。

ただし、この方法が万能というわけではありません。注意すべき点もいくつか存在します。

ペットボトル方式の注意点

最も大きな課題は給水量の限界です。2Lのペットボトル1本では、夏の暑い時期や大きなプランターの場合、1日か2日で水がなくなってしまう可能性があります。

また、給水量を細かく調整するのが難しく、水が出すぎて根腐れを起こしたり、逆に出ていかずに土が乾いてしまったりする失敗も考えられます。1週間以上の長期不在には、複数本設置するなどの工夫や、後述する別の方法を検討することをおすすめします。

このように、ペットボトルでの自動水やりは、期間や植物の種類に応じて適切に利用すれば、非常に便利な方法となります。

ペットボトルで自動かん水の作り方は?

ペットボトルを使った自動水やり器の作り方は、主に2つのタイプがあります。一つはペットボトルのキャップ部分に穴を開けて水を少しずつ染み出させる「ドリップ式」、もう一つは布や紐を使って水を吸い上げる「吸水式」です。

どちらも簡単に作れますので、それぞれの特徴を理解して試してみましょう。

1. ドリップ式(とんがりキャップ方式)

市販の「とんがりキャップ」のような仕組みを自作する方法です。土に挿したボトルの水圧と、空気穴から入る空気のバランスで、水が少しずつ土に染み出していきます。

【作り方】

- ペットボトルのキャップに、キリなどで1~2mm程度の小さな穴を1つ開けます。

- ペットボトルの底の部分(お尻側)に、空気を取り込むための小さな穴を1つ開けます。

- ペットボトルに水を満たし、キャップを締めて逆さまにし、土に挿し込みます。

2. 吸水式(給水紐方式)

毛細管現象を利用して、ペットボトル内の水を布や紐に吸い上げさせ、土に水分を供給する方法です。

【作り方】

- ペットボトルに水を満たします。

- 吸水性の良い布(フェルトやガーゼなど)や綿の紐を用意します。

- 布や紐の一方の端をペットボトルの中の水の底まで入れ、もう一方の端を植物の根元の土に置くか、少し埋めます。

この方法は、ドリップ式よりも水量の調整が比較的安定しているのが特徴です。素材の太さや長さを変えることで、給水量をある程度コントロールできます。

| 方式 | メリット | デメリット |

| ドリップ式 | 構造が非常にシンプルで作りやすい | 穴の大きさ調整が難しく、給水量が不安定になりやすい |

| 吸水式 | 給水量が比較的安定している | 紐の素材によって吸水力に差が出る。ペットボトルを植物の近くに置く必要がある |

毛細管現象を利用した水やり自作のコツ

ペットボトルを使った吸水式や、後述する「水やり楽だぞう」の代用品を作る際に重要となるのが「毛細管現象」という科学の原理です。これは、液体が細い管や繊維の隙間を自然に吸い上がっていく現象のことを指します。

この原理を正しく理解し、いくつかのコツを押さえることで、自作の自動水やり器の成功率を格段に上げることができます。

まず最も大切なのは、使用する布や紐をあらかじめ全体的にしっかりと濡らしておくことです。乾いた状態の繊維は、水を吸い上げるまでに時間がかかったり、うまく吸い上げられなかったりすることがあります。

最初に全体を水に浸して湿らせることで、水の通り道を作り、スムーズな給水が始まります。

高低差をうまく利用する

毛細管現象を最大限に活用するためのもう一つのコツは、水源(ペットボトルやバケツ)と鉢植えの高低差を調整することです。基本的に、水源を鉢植えの土の表面よりも高い位置に置くと、重力の影響も加わって給水量が増えます。

逆に、同じ高さか少し低めに置くと給水量は緩やかになります。もし水が出すぎてしまう場合は水源を低く、水が足りない場合は高く設置してみるなど、環境に合わせて微調整を行いましょう。

この高低差の調整は、市販の自動給水器でも共通する重要なポイントです。自作する際は、この点を意識するだけで失敗を大幅に減らせます。

水やり楽だぞうは100均ダイソーで代用可能

市販されている「水やり楽だぞう」は、毛細管現象を利用した便利な自動給水グッズですが、実は100円ショップ(ダイソーなど)で手に入るアイテムで十分に代用可能です。原理は同じなので、身近な材料を使って自作に挑戦してみるのも良いでしょう。

代用品として最も適しているのは、吸水性の高い素材です。具体的には、以下のようなものが挙げられます。

- フェルト生地:ポリエステル製のフェルトは吸水性が高く、適度な厚みもあるため安定した給水が期待できます。細長く切って使いましょう。

- 太めの綿紐やアクリル紐:手芸コーナーなどで手に入ります。複数の紐を束ねて太さを調整することも可能です。

- 脱脂綿やガーゼ:これらを細長く丸めたり、こより状にしたりして紐の代わりに使用できます。

作り方は非常に簡単です。適当な長さにカットしたフェルトや紐を、前述の「吸水式」と同様に、水を入れた容器とプランターの土の間に渡すだけです。これで、簡易的な「水やり楽だぞう」が完成します。

市販品を購入する前に、まずは自宅にある素材や100均グッズで試してみてはいかがでしょうか。

自作前に知っておきたい注意点とポイント

自動水やり器の自作は手軽に始められますが、いくつか事前に知っておきたい注意点があります。これらを押さえておかないと、「水浸しになってしまった」「全く給水されていなかった」といった失敗につながりかねません。

大切な植物を守るためにも、以下のポイントを必ず確認してください。

1. 必ず事前にテスト運用を行う

これが最も重要なポイントです。自動水やり器を設置したら、必ず家を空ける前に1日〜2日ほどテスト運用をしてください。

これにより、1日にどれくらいの水量が供給されるのか、水漏れはないか、といった点を確認できます。

特に、給水量の過不足は植物にとって大きなダメージとなります。

出発当日に慌てて設置するのではなく、余裕を持ったスケジュールで準備しましょう。

2. 水源の容量と設置場所

不在にする期間に対して、十分な容量の水を確保することが必要です。夏の暑い日には植物が吸う水の量も増えるため、想定よりも多めの水を用意すると安心です。

また、水源となるバケツやペットボトルは、直射日光が当たらない場所に置きましょう。水温の上昇や藻の発生を防ぐことができます。

3. 素材選びは慎重に

毛細管現象を利用する方法では、使用する布や紐の素材が給水量を大きく左右します。化学繊維よりも天然素材(綿など)の方が一般的に吸水性は高いですが、長期間使用するとカビが発生することもあります。

それぞれのメリット・デメリットを理解し、環境に合った素材を選びましょう。

参照リンク: JAグループ(農協)

長期向け家庭菜園の自動水やり自作アイデア

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

自動で1週間以上の水やりを実現する方法

1週間以上の長期不在となると、ペットボトル数本では容量的に心許なくなります。このような場合は、より大容量のタンクと給水システムを組み合わせることで、長期間の自動水やりに対応可能です。

最も簡単な方法は、水源をペットボトルから大きなバケツやポリタンクに変えることです。

例えば、10Lのバケツを用意し、そこから複数の吸水紐を各プランターへ伸ばすことで、給水可能な日数を大幅に延長できます。

この際も、毛細管現象をうまく利用するための高低差の調整や、紐を事前に湿らせておくといった基本は変わりません。

しかし、さらに安定的かつ大規模に給水を行いたい場合は、動力を使ったシステムの導入がおすすめです。

電動ポンプの活用

次のステップとして考えられるのが、電動ポンプとタイマーを組み合わせたシステムです。これにより、決まった時間に決まった量の水を自動で供給することが可能になります。

電池式で動く安価な灯油ポンプや、観賞魚用の水中ポンプなどを利用して自作することができます。この方法であれば、水源さえ確保できれば、数週間の不在にも対応できる強力な自動水やりシステムを構築できます。

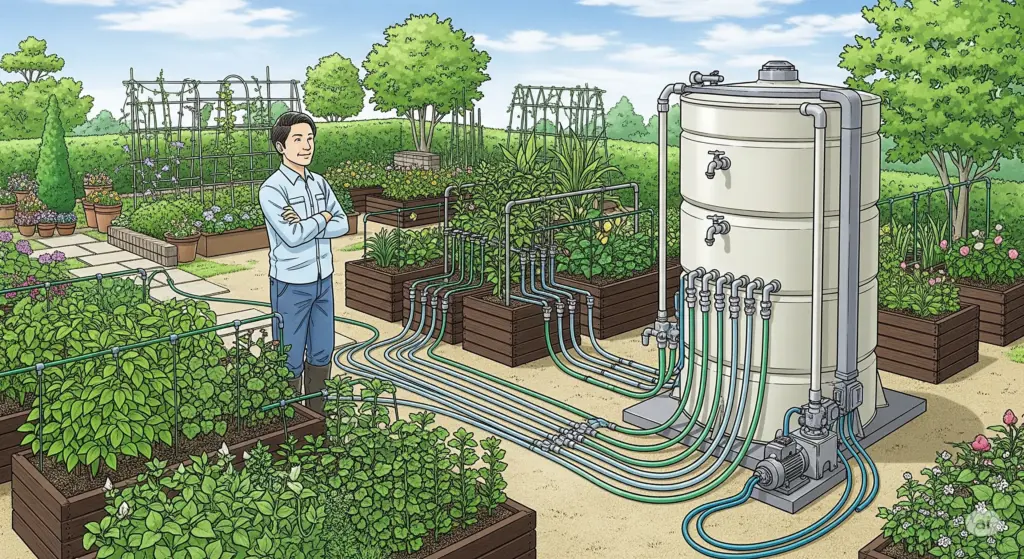

ホースを使って複数のプランターに給水する

プランターの数が増えてくると、一つひとつに吸水紐を設置するのは手間がかかります。

そこで活躍するのがホース(チューブ)を使った配水システムです。水源から1本のメインホースを引き、そこから各プランターへ分岐させることで、効率的に水やりができます。

必要な材料

- 水源:バケツやタンク

- メインホース:全体の配管の主軸となるチューブ

- 分岐コネクター:T字や十字の形をした部品で、ホースを分岐させるために使用します

- 点滴ノズル(ドリッパー):ホースの末端に取り付け、水量を調整しながら点滴のように給水します

これらの部品は、ホームセンターの園芸コーナーやインターネット通販で「自動散水セット」などとして販売されており、手軽に入手可能です。

参照リンク: 株式会社タカギ

組み立てのコツ

チューブは硬くてコネクターに挿入しにくいことがあります。その場合は、チューブの先端を少しだけお湯に浸けて温めると、柔らかくなって作業が格段にしやすくなります。火傷には十分注意してください。

このシステムの最大のメリットは、各プランターへの給水量を点滴ノズルで個別に調整できる点です。水を多く必要とする植物にはノズルを緩めに、乾燥気味を好む植物には締め気味に設定することで、それぞれの生育環境に合わせた最適な水やりが実現します。

電動ポンプ式自動水やり機の作り方

タイマー制御による電動ポンプ式の自動水やり器は、自作の中でも少し難易度が上がりますが、完成すれば非常に頼りになるシステムです。ここでは、比較的入手しやすい材料を使った基本的な作り方を紹介します。

【重要】この作例には、電気回路の改造やハンダ付けといった作業が含まれます。電気の知識がない方が作業を行うと、故障や事故の原因となる可能性があります。作業は自己責任で行い、自信のない方は市販のタイマー付きポンプの利用を強く推奨します。

1. 材料と道具

| 分類 | 品名 | 備考 |

| 材料 | 電動灯油ポンプ(電池式) | 自動停止機能付きが便利 |

| アナログ目覚まし時計(電池式) | 100円ショップのものでOK | |

| 配線用の銅線 | 適量 | |

| 配水用ホース・チューブ | 必要な長さ | |

| 道具 | ハンダごて・ハンダ | 必須 |

| ニッパー、ドライバーなど | 基本的な工具 |

2. 製作手順の概要

基本的な仕組みは、「目覚まし時計のアラームが鳴る回路を利用して、ポンプのスイッチをONにする」というものです。

- タイマーの作成:目覚まし時計を分解し、アラームが鳴る際に接触する端子部分に銅線をハンダ付けし、外部スイッチとして機能するように改造します。アラーム用のスピーカーは不要なので取り外します。

- ポンプとの接続:改造した目覚まし時計から伸ばした2本の銅線を、電動灯油ポンプのスイッチ部分に並列になるようにハンダ付けで接続します。

- システムの設置:ポンプを水源のバケツに設置し、ホースを各プランターに配管します。目覚まし時計のアラームを水やりしたい時刻にセットすれば、指定した時間にポンプが作動し、給水が開始されます。

この方法により、1日に1回または2回(アナログ時計は午前と午後の区別ができないため)、決まった時間に自動で水やりを行うシステムが完成します。

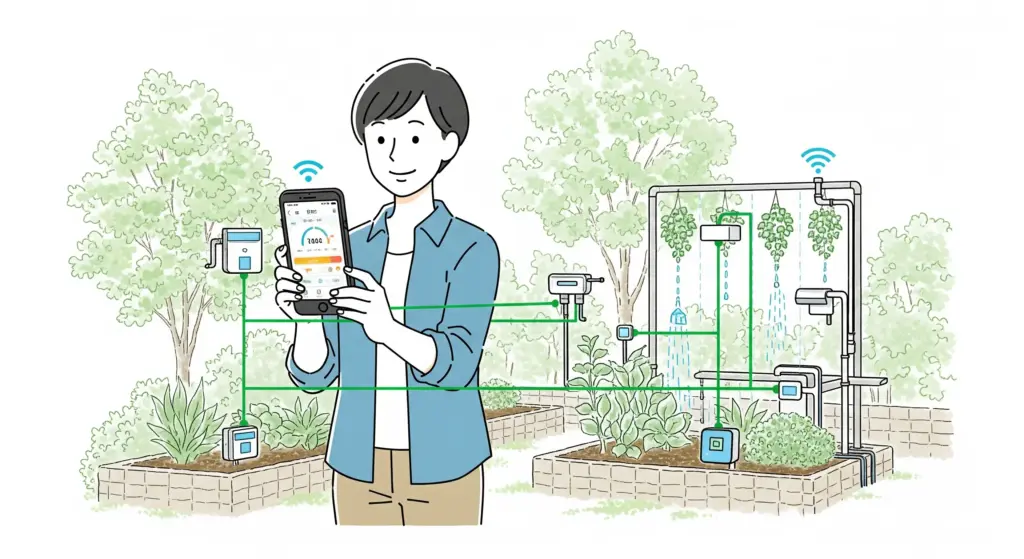

自動水やり機を自作するならIoT活用も

電気工作の知識がさらにある方や、より高度なシステムを構築したい方には、IoT(Internet of Things)技術を活用した自動水やり機の自作も選択肢に入ります。

これにより、スマートフォンから遠隔操作したり、土の湿度センサーと連携させたりと、非常にスマートな水やりが実現可能です。

最も手軽に始められるIoT活用法は、「スマートプラグ」と「水中ポンプ」を組み合わせる方法です。

スマートプラグ活用法

- 家庭用コンセント(100V)で動作する小型の水中ポンプを用意します。

- そのポンプの電源プラグを、Wi-Fiに接続できる「スマートプラグ」に差し込みます。

- スマートフォンの専用アプリから、スマートプラグの電源ON/OFFのスケジュールを設定します。

これだけで、プログラミングの知識がなくても、スマホから水やり時間を自由にコントロールできるシステムの完成です。外出先から手動で水やりをしたり、天候に応じてスケジュールを変更したりすることも可能になります。

さらに本格的な自作に挑戦するなら、Raspberry Pi(ラズベリーパイ)やArduino(アルドゥイーノ)といった小型コンピュータボードを使う方法もあります。

土壌水分センサーからの情報を基に、「土が乾いたら自動で水やりをする」といった、よりインテリジェントなシステムをプログラムで構築できます。これはまさに、未来の家庭菜園の姿と言えるかもしれません。

設置後の水量調整とテストは必須

どのような方法で自動水やりシステムを自作した場合でも、設置して終わり、ではいけません。実際に植物にとって適切な量の水が供給されているかを確認する「水量調整」と「テスト運用」が、成功と失敗を分ける最後の重要なステップです。

インプットした情報の中にも、高低差の調整を怠ったために水がうまく供給されなかったり、逆に水が出すぎてしまったりという失敗談がありました。こうしたトラブルを防ぐため、以下の点を必ずチェックしてください。

最終チェックリスト

- 給水量の確認:一定時間(例:1時間)で、どれくらいの水がプランターに供給されるかを計測します。植物の種類や鉢の大きさに見合った量かを確認し、ノズルや高低差で調整します。

- 全体の水漏れチェック:ホースの接続部分やペットボトルの設置場所などから水が漏れていないか、念入りに確認します。

- タイマーの動作確認:電動式の場合は、設定した時間に正確に作動し、停止するかを複数回テストします。

- 満水時の排水確認:万が一水が出すぎた場合に、プランターの排水は正常に機能するか、ベランダの排水溝は詰まっていないかなども確認しておくと、より安心です。

最適な家庭菜園の自動水やり自作に挑戦

※画像はイメージ:家庭菜園の時間

ポイント

- 家庭菜園の自動水やりは身近な材料で自作できる

- 2〜3日の短期不在ならペットボトル方式が手軽で便利

- ペットボトル式にはドリップ式と吸水式の2種類がある

- 成功の鍵は毛細管現象の正しい理解と活用

- 給水用の紐や布は事前にしっかり濡らしておくことが重要

- 水源と鉢の高低差で給水量を調整できる

- 市販の「水やり楽だぞう」は100均のフェルトなどで代用可能

- どんな方法でも必ず出発前にテスト運用を行うこと

- 1週間以上の長期不在には大容量タンクの利用を検討

- ホースと分岐コネクターで複数プランターへの配水が効率化する

- 電動ポンプとタイマーを組み合わせると本格的なシステムが作れる

- 電気工作に自信がない場合は市販品の利用を推奨

- スマートプラグを使えばスマホでの遠隔操作も可能になる

- 設置後は各プランターへの給水量を個別に微調整することが大切

- 最終的な水漏れやタイマー動作の確認を怠らない